Por Óscar Domínguez G.

El Colombiano

Como en vísperas del Día de la Madre se me alborota el complejo de Edipo, diré que mamá Geno se pasó al ponerme en circulación. Me regaló el pescado y me enseñó a pescar. Viviendo en este acabadero de ropa llamado tierra, no me cambio ni por Dios mano a mano.

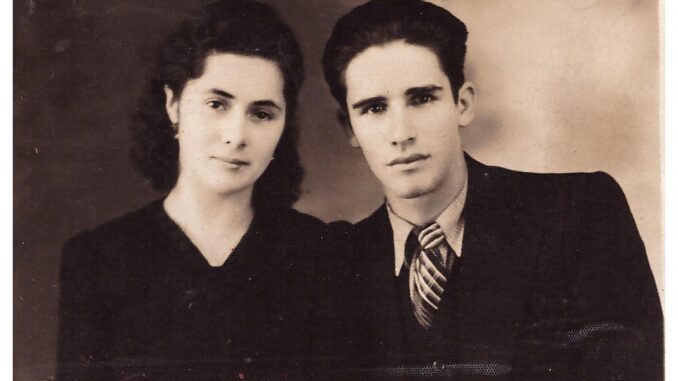

Celebro la vida que me dio en horizontal dueto con el santabarbareño don Luis, mi taita. Cuando el escurridizo enamorado se esfumaba no lo atraía con yerbas, sino a punta de telegramas: “Ausente de ti espero camino triste añoranza”. O: “Tu silencio no opónese recordarte”. Gracias a esos telegramas terminaron montando una fábrica de hacer muchachos: Fuimos nueve.

Era de pocas y certeras palabras; algo así como un telegrama de carne y hueso. Resumió su vida en esta jaculatoria meteorológica: He vivido el invierno, el verano, la primavera y el otoño.

De una integridad a toda prueba, sé que yo me moriría de la pena con ella si me meten a la cárcel por patear los códigos. Ella resucitaría a torcerme pellizcos de desaprobación con su mano izquierda.

Nunca utilizó adjetivos perversos contra nadie. Cero lagarterías. “A mí no me mencione en sus escritos, ¿para qué?”, me decía. Le obedecí a medias. Fue avara para el elogio. De niño, preocupado por mi aspecto físico, le pregunté si yo era feito como decían mis compañeritos de la escuela: “A mí no me parece, mijo”. Con ese precario aval estético enfrenté la vida. No tengo quejas de su ternura. “Ternura a mi manera”, cantaría ella. Gracias a su complicidad, sus hijas no se quedaron para desvestir santos.

“Usted es muy generoso con lo que no es suyo”, cantaleteaba mi paisana montebellense que solo hizo hasta quinto de primaria en la escuela de su terruño. Una admonición: No diga todo sobre usted, guarde algo.

Para no incomodar a sus polluelos, jamás soltó quejumbres sobre la procesión de desazones que llevaba por dentro.

Tampoco rogaba: comida se le da pero ganas no. Era la jefe de relaciones públicas de su propia sazón. De malas aquello que no gustaran de sus “preparos”. Ella y yo fuimos los únicos de la tribu que nunca aprendimos a manejar carro. Comodidad, Genoveva – y Óscar- te llamaría.

Tardaré en perdonarle tantos eternos rosarios, confesiones, comuniones, misas, procesiones, sermones, primeros viernes de mes, bizcochitos milagrosos de san Nicolás los lunes, los mil jesuses el 3 de mayo, frisoles todos los días. Debería ser ateo y detestar la “segunda trinidad bendita”: frisoles, mazamorra, arepa. Pero no, ahí sigo firme.

Me tenía prohibido el fútbol que no entendía. Le preocupaba por las malas compañías en que andaba su pequeñín. No le perdono que me hiciera pasar por debajo de la registradora para ahorrar pasajes. Que me cargara en el bus o en el tranvía, es una afrenta de la que apenas me recupero.

Nos cosía en su máquina Singer. Me nombró heredero natural de la ropa de mi hermano. La Singer fue la herencia que nuestra Coco Chanel nos dejó a sus vástagos. El cachivache goza de cabal salud en casa de una de sus hijas. Nos vamos rotando su herencia.

Me inventó vocación de cura. Para que me bajaran los pantalones me tuve que ir de seminarista. De paso monté por primera vez en SuperConstallation de Avianca entre Medellín Santa Águeda, en Manizales, con el volcán callado la boca. Aunque sospecho que su intención era desembarazarse del chinche que convirtió la calle en el mejor cuarto de la casa.

Siempre me pidió que en mis columnas respetara a los mayores. Antes de vestir el traje de luces de la eternidad, arruinó mi ego: “Usted escribe muy enredado: mijo, no lo volví a leer”.