| Por Darío Jaramillo Agudelo |

| Muy al comienzo de sus memorias, Salgari dice que escribía “por la necesidad de desprenderme, por así decirlo, del frenesí de aventuras que todavía me poseía, la que guió mi pluma: y así encontré, en el desarrollo novelesco de sucesos que verdaderamente sucedieron, una compensación a mi forzada inmovilidad. No pudiendo ya correr por mares y continentes lancé sobre el globo terráqueo a mis héroes y a mis heroínas; y escribí, escribí, escribí hasta el punto en que el escribir, de remedio liberador se convirtió en una profesión. Peor: en una dolorosa profesión”. Y es que Savater cuenta que “Salgari vivía acosado por la penuria, trabajando por un forzado de la pluma para editores que lo estafaban a él con impávida constancia”. Las cuentas no están claras, pero en todo caso fueron más de ochenta las novelas que salieron de la pluma del escritor veronés. Y, desde cuando aparecieron hasta hoy, siguen leyéndose con pasión. Sin embargo, si uno mira los resúmenes de doña Wikipedia sobre novela italiana del siglo XIX, su nombre ni siquiera aparece y continúa relegado a una categoría que, sin más razón que la estulticia, no reconoce ni la narrativa para jóvenes, ni las novelas de aventuras por donde tantos hemos entrado a la literatura. Personalmente, estoy en disposición de firmar las frases de Savater en el prólogo de la traducción firmada por Corbi: “siempre he sentido gran admiración por quienes proclaman que su afición a la lectura se despertó a los siete años, cuando una tía les regaló el día de su santo La montaña mágica, para confirmarse a los nueve, cuando acabaron En busca del tiempo perdido.Confieso que mi vocación tiene orígenes más modestos: me convirtieron en lector los relatos de aventuras y muy especialmente las novelas de Emilio Salgari”. Hay más: ciertos autores que me sirvieron de iniciación sigo leyéndolos y releyéndolos con pasión, mucho más, sigo abordándolos con la convicción de que son clásicos inmortales. Me refiero a tipos como Robert Louis Stevenson, Mark Twain, Julio Verne, Rudyard Kipling y Emilio Salgari, autores que me llevaría a una isla desierta. No fue ni Hollywood ni fueron las productoras de televisión quienes dieron con esa infalible fórmula de suspenso que es el relato de una persecución. La fórmula venía de antes, de la literatura, ya perfeccionada de un modo en que los lectores no podemos, simplemente no podemos, abandonar el texto ante la intriga de lo que seguirá, que siempre es una nueva situación que empeora las cosas y mantiene nuestra atención en vilo hasta la página final. En eso, Salgari era un artista como lo demuestra la novela que reseño, En las montañas del Atlas, de la que no había traducción hasta ahora que Ático de los Libros la emprendió con ese especial olfato literario que, antes, los llevó a editar El mundo en que vivimos de Anthony Trollope (ver reseña aquí, GL # 123). La traducción de En las montañas del Atlas se debe a Elena Rodríguez. Con Salgari uno está acostumbrado a los escenarios marinos y a los piratas. Pero no es el caso de En las montañas del Atlas, que transcurre en el desierto africano: una persecución a través del desierto, convirtiendo en ficción una institución real, la legendaria Legión Extranjera fundada por Francia en 1831 “para completar la conquista de Argelia”, precisa el mismo Salgari añadiendo que esa milicia es “llamada con razón ‘la milicia de los desesperados’ (…). Vienen de todas las naciones de Europa: son nobles arruinados, militares degradados, abogados sin pleitos, marineros, amantes desgraciados, perdidos de la vida que un día se reúnen en Marsella y se embarcan para Argelia”. El protagonista principal, “Michele Cernacé de los condes de Sawa, perteneciente a la nobleza húngara, había sido arrastrado, como tantos otros, por el torbellino de la vida. Huérfano a los veinte años, propietario de un espléndido castillo en los Cárpatos, dueño de inmensas yeguadas que pacían tranquilamente en la vasta llanura húngara, se había lanzado de lleno al mundo, ávido de placeres y emociones. Mónaco detuvo su infatigable carrera: la ruleta fatal, que arruina a millares de hombres que luego se suicidan sin un céntimo en el bolsillo, devoró en poco tiempo todo su patrimonio”. Terminó en la Legión Extranjera, primero como muy condecorado héroe de batallas en México. Luego fue traslado a Argelia. La historia que cuenta esta novela arranca con Michele enfrentado con el jefe de su unidad, una bestia capaz de todo. El trasfondo, aparte de la maldad innata de su mariscal, es una mujer, una chica árabe absolutamente bella. Hay un enfrentamiento. Michele es detenido. Lo que sigue debe ser un juicio sumario y el fusilamiento. Pero decide huir a encontrarse con su amada. La persecución que ocupa gran parte de la novela es de parte de los soldados de la Legión sobre nuestro héroe, que huye montado en un dromedario: “podríamos decir que el camello de dos gibas es el asno, o, mejor dicho, el mulo del desierto, y el mehari, dromedario de carrera, es el caballo veloz, fiel, amante de su dueño y extremadamente inteligente”. Acompañando al héroe van su amada (y amada por el mariscal de la Legión), el padre de ella y otro soldado que estaba encarcelado con él, un italiano, Enrico, nativo –qué coincidencia– de Verona, como Salgari. Y no es la única ‘coincidencia’: así como Salgari vivió muchas aventuras y luego se encerró a contarlas, Enrico, el personaje, ¿alter ego de Salgari?, dice en cierto momento: “me gustan los relatos interesantes. Inútil como abogado, pésimo soldado sin esperanza de ganar ni los galones de cabo, pero apenas abandone esta África maldita, el continente negro, como lo llaman de forma rimbombante, pienso ser escritor”. El libro es entretenidísimo. A los perseguidos les pasan toda clase de tropiezos. Por ejemplo cuando “las fieras se detuvieron a unos cincuenta metros de las ruinas del marabuto; parecía que aguardaban el refuerzo de los leones. Se habían reunido tres o cuatrocientos chacales, o dos o tres docenas de hienas. ¿De dónde venían aquellas bestias? Probablemente de las selvas del Atlas”. Pasan toda clase de cosas. Todo el tiempo estuve en suspenso. La pasé maravillosamente. No les voy a contar el final. |

| Particularmente con Victor Hugo, esa omisión es siempre un error del lector vicioso. Victor Hugo no tiene presa mala. A estas alturas, siempre parece que el calificativo de ‘genio’ lo inventaron los habitantes del siglo XIX para su uso exclusivo, hasta llegar a la frase de Cocteau: “Victor Hugo era un loco que se creía Victor Hugo”. Y, como lo demuestra Bug-Jargal, Victor Hugo nació aprendido. La historia de este texto la contó la mujer del escritor y así la resume su traductor, Matías Battistón: “a fines de 1818 [Victor Hugo] se había reunido con sus hermanos y amigos en una de sus tertulias mensuales, cuando a uno de ellos se le ocurrió la idea de publicar un ‘libro colectivo’. Cada uno de los presentes escribiría un relato distinto, con una premisa en común: los protagonistas serían soldados que, mientras hacían guardia o descansaban en su tienda de campaña, se turnaban para relatar sus aventuras en el frente. Todos estuvieron de acuerdo. Victor Hugo, para no ser menos, propuso escribirlos en dos semanas, apuesta de por medio. Fue el único que cumplió el plazo”. En ese momento, nuestro genio tenía dieciséis años y la historia es magnífica, con un inesperado protagonista, un héroe romántico, un esclavo que, antes de ser capturado para llevarlo a los cañaduzales de Santo Domingo, era hijo de un rey en su originaria África y que se hace amigo del oficial francés que cuenta el cuento. Una amistad a distancia con unas hermosas claves para garantizar la lealtad entre ambos: “un día entré sin que él pareciera darse cuenta de mi presencia. Le daba la espalda a la puerta del calabozo y cantaba, con aire melancólico, una canción española: yo que soy contrabandista.Cuando terminó, se dio vuelta bruscamente y me gritó: ‘¡Hermano, prométeme que si alguna vez dudas de mí, olvidarás todas mis sospechas al oírme cantar esta canción!’”. Vendrá el recrudecimiento de la guerra de liberación contra los ocupantes franceses y vendrá también el encuentro de ese par de amigos enfrentados por pertenecer a ejércitos enemigos… ¿se oirá la canción? |

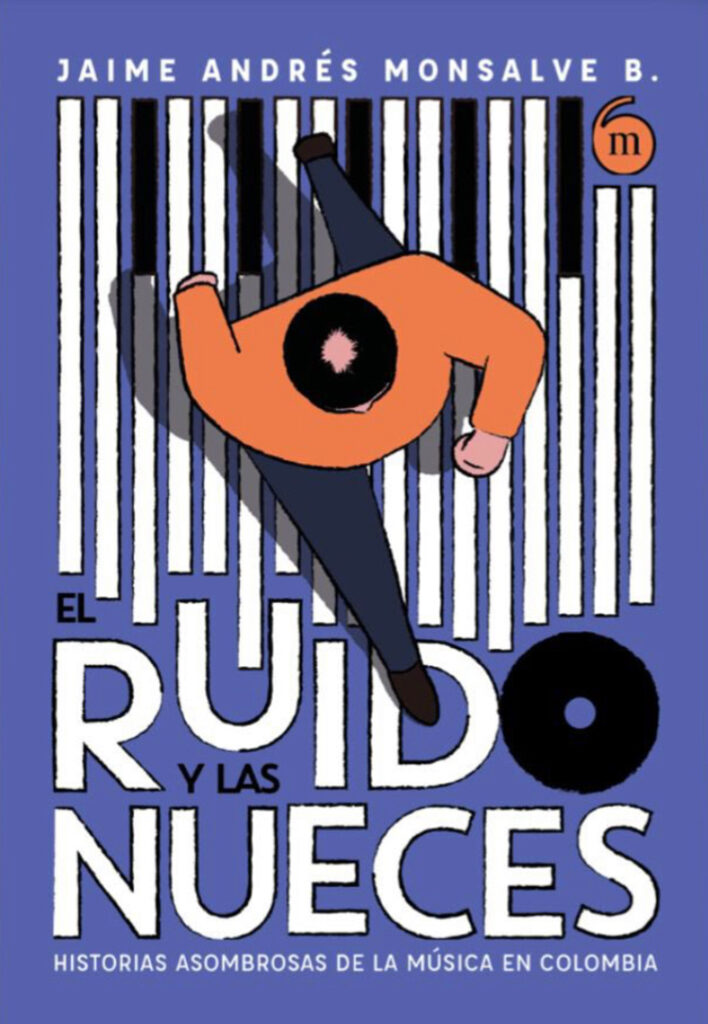

| Este libro recoge colaboraciones suyas en la revista El Malpensante durante los últimos veinte años. Sin ser arbitrario, la primera parte de El ruido y las nueces podría llamarse ‘artistas en gira’ o ‘artistas de viaje’, si bien la materia del texto que abre el libro no es propiamente ésa sino, más bien, una especie de cachetada, en la que se habla del gusto de Hitler por el tango y del horrible destino de un tango como música fúnebre de los campos de concentración. Con un buen sentido de la edición, lo que sigue es el cuento de una infracción de tránsito cometida por Gardel en Bogotá. Después viene la muerte de una camarera con la música de fondo de una canción, Rencor, lo que exacerba el sentido crítico (prohibicionista, represor, clasista) de la prensa bogotana: El Tiempo señala que “el bolero llegaba para ocupar el lugar de la música argentina… de los macabros tangos, sin corregirles la letra y aumentándoles el poder explosivo”. Por su parte, El Siglo sentencia: “la música que suena insistente en los sitios de esparcimiento de nuestro ámbito revela la vulgaridad en que estamos sumidos”. Inevitablemente pienso que estos comentaristas deben ser los abuelos de quienes hoy quieren corregir los textos de Roald Dahl, más al remirar las citas que trae Monsalve del editorial de El Tiempo: “es tiempo de que alguien se preocupe por los estragos del bolero sentimental en nuestro medio”, que termina advirtiendo que “tal vez algún patriota logre desterrar tan terribles armas de prostitución aun cundo sea para imponer el mambo, cuyos ruidos son infernales pero inofensivos”. Ah, el mambo, que sería prohibido bajo pecado mortal por monseñor Builes, que propiciaría que el mismísimo Pérez Prado en persona se declarara colombiano, a lo mejor con el propósito, parece, de que lo contrataran aprovechando su estadía en Caracas. Igual que el obispo de Santa Rosa, Xavier Cugat detestaba el mambo, al que llamó “la estridencia más grande que haya conocido en mi vida”: este juicio dice bien cómo era la música de Cugat, esa súper estrella de los cincuenta, catalán que agarraba la música caribe y la convertía en decorado, en parte del ruido de fondo, en música de amoblamiento –como diría Satie–, en sonido de sala de cine antes de que apaguen las luces, altavoz de avión antes del despegue, música neutra, música ‘in’ (incolora, insabora, indolora, indolente). Monsalve cuenta la gira de Cugat por Colombia y sigue con los hermanos Ferreira, unas estrellas que no lograron ser estrellas. Hay otras giras insólitas, como la que lleva el merecumbé a la Casa Blanca o como el estreno mundial de La piragua, célebre cumbia de José Barros, que ocurrió en Cuba porque el avión donde iba la orquesta había sido secuestrado y llevado a La Habana. Párrafo propio merecen algunas de las menciones al jazz que hace El ruido y las nueces. Supone para los cincuenta la completa ignorancia nacional sobre el jazz, que se bautiza en los escenarios criollos con unas giras de diplomacia blanda que emprendió el departamento de Estado por los países de América Latina. Y dedica una detallada narración a la historia del primer disco de jazz que se grabó en Colombia: yo creía que era uno de Juancho Vargas, pero no, la historia que cuenta Monsalve se refiere a una orquesta armada por un español, el Luis Rovira Sexteto. También muy documentado el capítulo referido a Cumbia & Jazz Fusion, un disco de Charles Mingus calificado como uno de sus mejores trabajos y al que Miguel Iriarte se refiere diciendo que se trata de “la cumbia más internacional, más compleja, más conceptual y con la fortuna histórica de haber sido trabajada por uno de los artistas más importantes de la música contemporánea en Norteamérica”. Hay un componente de insólitos de la música, como el diseñador ghanés que grabó música en Colombia. O como el poeta del Magdalena Medio, que escribía para los paras y cantaba para los capos. Y otra historia, la de Leandro Aconcha, niño prodigio colombiano que tocaba conciertos de Chopin o de Mozart, que deslumbró a medio mundo hasta sus doce años y que, luego, después de los años, regresa a Colombia como un casi invisible pianista acompañante de jazz. La segunda parte podría resumirse como un compendio de reseñas discográficas de grabaciones raras o inesperadas. Un guitarrista paisa al que Fernando Trueba compara con Hendrix, un seguimiento detectivesco a investigaciones sobre la flauta de millo, un elogio de Álvaro Romero Sánchez –alma y nervio del Trío Morales Pino, autor de entre dos y tres mil composiciones “entre pasillos, bambucos, valses, guabinas, danzas, pasodobles, intermezzos y uno que otro foxtrot”–, el arraigo de músicas colombianas en el México profundo. Luego sigue Magma que hace que merezca la pena copiar este párrafo: “la música ha hecho feliz mi vida. Hablar y escribir sobre ella ha devenido, además, en agradecida vocación. Pero en un oficio como el de la crítica y el comentario, en el que se nos reclama imparcialidad, hay fanatismos rabiosos que me nublan y ante los cuales cualquier opinión objetiva y ponderada me resulta imposible. Si se trata de Magma, no es el periodista quien escribe estas líneas, sino aquel adolescente que enloqueció escuchando por primera vez Mëkanïk Dëstruktïẁ Kömmandöho MDK”. La última parte alterna la arqueología –los Hermanos Hernández, trío colombiano muy celebrado en Norteamérica a principios del siglo XX– con los perfiles –Juan Carlos Godoy, Mario Gareña, Johnny Pacheco, José María Peñaranda, Mariano Mores, entre otros–, no sin contar expresamente a la mejor percusionista del mundo, en todos los géneros, Evelyn Glennie, que es sorda. |

| Diccionadario“Las palabras no son simples palabras: unos pocos sonidos inaudibles pueden encadenar a dos personas para siempre”. Logan Pearsall Smith. Tomado de Diccionadario (Pre-Textos): Sarcáustico: extremadamente virulento. Hipopódromo: lugar donde se hacen carreras de hipopótamos. Atribulado: convertido en miembro de la tribu.  |