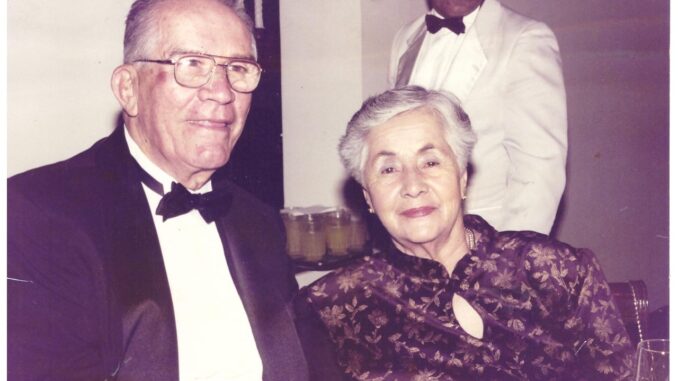

Por Oscar Domínguez Giraldo

Mamá Geno, salud, más allá del sol.

En otra ocasión le he dado las gracias por prestarnos su hotel de cinco estrellas para vivir gratis durante los nueve meses que manda el ritual de la gestación. No nos dolía una muela.

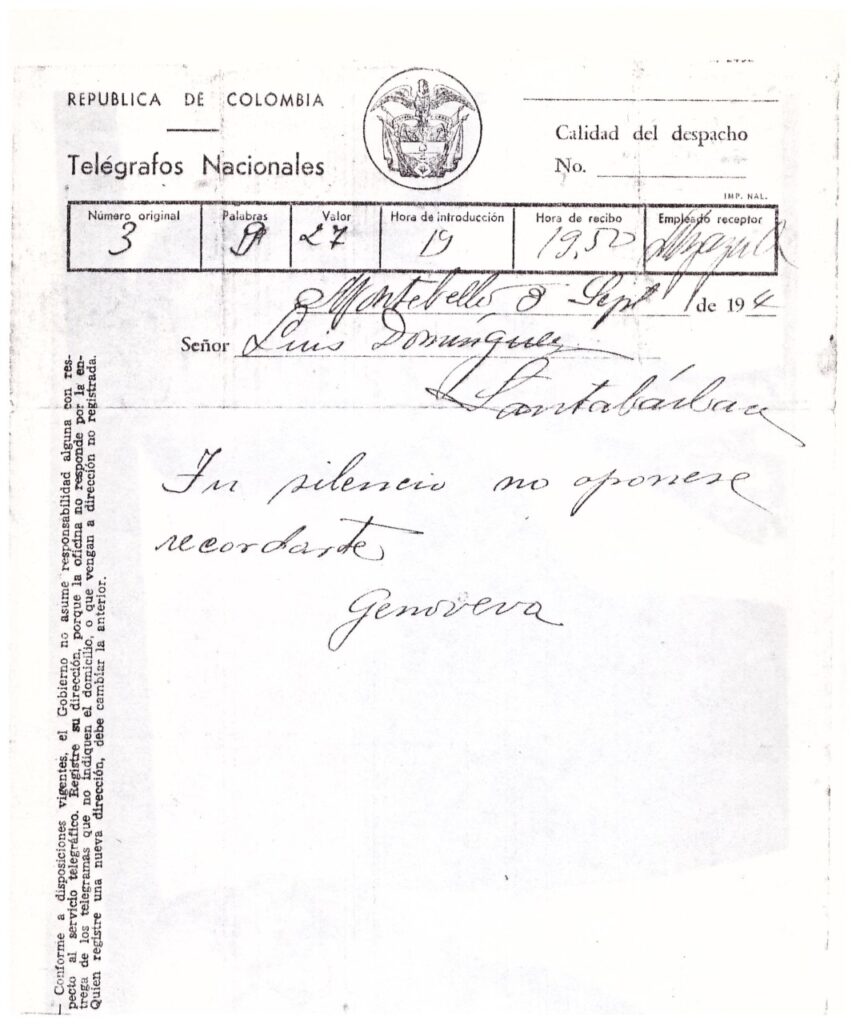

Esta vez voy un poco más atrás para agradecerle los pocos telegramas que le puso a Luis María, su novio de entonces, mi padre después, cuando el hombre se abría del parche del amor sin dejar rastro.

Gracias a estos telegramas estamos contando el cuento seis individuos de los siete mil millones y pico de perplejos ciudadanos que contaminamos lo que queda del medio ambiente.

In illo tempore, cuando nadie pensaba en días del amor y de la amistad, el telegrama era la cuota inicial del wasap moderno. Las cartas escritas a mano, con letra como dibujada por monjas de clausura, eran un parsimonioso aunque excepcional medio de comunicación que unía a la aldea global.

Como no se había inventado el estrés, nadie tenía prisa. Uno podía tardar media hora en morirse de repente. La vida era bella, en blanco y negro. El color era una lenta utopía.

Los telegramas, telégrafos, marconis o cartas, con su paso de ganso, tardaban, pero llegaban. Había fiesta cuando se recibía uno en casa. La intriga era total por conocer la alegría o la tragedia que se contaría en pocas letras.

Hoy en día, internet, mujer fatal de la cibernética, ha acabado con colectivos como el de los carteros y telegrafistas que hacen parte de la nostalgia. Son carne de Alzhéimer. Dieron su parte de misión cumplida, apagaron su propia luz y salieron de la pasarela.

Una de sus hijas (Biela) que robaba fotos y desenterraba correspondencia secreta, nos sorprendió cualquier noche con las cartas que le enviaba don Luis, su marido, eterno liberal oficialista de Santa Bárbara. Y nos encimó sus telegramas.

En uno de ellos respondía usted la carta que le escribió su novio trotamundos antes de esfumarse, supongo que en una mezcla de táctica y estrategia para hacerse sentir de su amada, a la que de pronto se le iba la mano en calculado y coqueto desdén.

Esa carta paterna, escrita con encabador (una especie de lápiz con punta de metal), tinta negra y letra delgada como bostezo de cardenal, terminaba así: «Y sin más, Genoveva, recibe en la humilde queja de un suspiro, mi doliente corazón».

Dichas esas palabras a las que solo les faltaba música de bolero, el novio se volvió noche, como decía usted. Otra frase muy suya es la de «mijo, me voy a lavar la paz» (las manos) luego de dar la paz en misa. Era una preocupación aséptica suya «porque la gente puede estar untada de noche».

Usted esperaba que se repitieran las cartas de Luis María, pero como no llegaban recurrió a toda su capacidad de síntesis y en cinco palabras puso orden en la sala.

Rezaba ese telegrama: «Tu silencio no opónese recordarte». Nada más pero tampoco nada menos.

Morse, el inventor de este esperanto de la síntesis que era el telégrafo en sus múltiples advocaciones, habría bailado en una sola pata de haber conocido los efectos reunificadores de ese mensaje escrito por una enamorada que solo estudió hasta quinto elemental porque en su escuela de Montebello, no había más.

Fue usted sintética a morir hasta el final de sus días. No fue amiga de la cháchara. Dos cucharadas de caldo y mano a la presa. Se anticipó al esperanto breve del tuit. Lo que no se diga en pocas palabras no merece decirse, fue uno de sus credos.

Otra prueba de que supo resumir certeramente su andadura, es esta frase de su propia inspiración: «He vivido el invierno, el verano, la primavera y el otono». A mí me puso en evidencia con esta metáfora: “Mijo, usted es muy generoso… con lo que no es suyo”. También me notificó que no volvió a leer mis escritos porque “me duermo leyéndolo”.

El telegrama de marras persiguió a Luis María, su esquivo romeo que levantaba pa la yuca manejando escaleras o camiones de carga por toda Locombia. Finalmente, el telegrama encontró al escurridizo enamorado y lo devolvió al redil en menos que canta un gallo.

El lacónico texto se convertiría en la epístola de San Pablo que se hicieron leer en su Montebello del alma, una madrugada de domingo, junto con otras veinte parejas. Que no falte el riguroso traje negro para los recién matrimoniados. El luto era la moda para los casorios.

Después vendría la luna de miel en casa de los suegros, en Santa Bárbara, con Aura, su hermana mayor como chaperona, enviada por la abuela Ana Rosa, para despejar posibles dudas de la recién casada. (La abuela Rosa murió a los 101 años, dicho de refilón: nació en 1889, se parrandió todo el siglo veinte y voló a principios del siglo venitiuno).

Con lo que mi padre sospechaba y con lo que usted ignoraba en asuntos sexuales, esa noche empezaron a hacer hijos. No había tiempo que perder. Usted tenía 19 abriles y se estaba “quedando”.

Nos criaron aplicando a la vida diaria una definición de democracia de Churchill, a quien no conocieron: Vivir de tal forma que si tocan a la puerta de tu casa en la madrugada, sea el lechero, no la policía.

Solo una cosa le preocupaba a usted al final del partido de su vida: cómo nos repartiríamos su herencia, una jubilada máquina Singer, jurásico regalo de su fallecida costilla.

La máquina sufrió mil cirugías plásticas porque primero se activaba a mano, luego con los pies y finalmente, cuando llegaron las vacas gordas, su marido le instaló motor. Todavía sigue sudando plusvalía, haciendo ropa para sus bisnietos. Decidimos turnárnosla entre los hermanos: ahora la tiene Lucy del Socorro, quien nació un primero de mayo en la madrugada. Como en casa no había teléfono para llamar a la partera que tampoco lo tenía, le tocó a su marido hacer de partero.

En la Singer, usted, convertida en la Coco Chanel de la tribu, le cosía la ropa a su culecada. Cuando cosía, lo hacía siempre con «ventajita» para que la pudieran usar los hijos que venían empujando. Era su forma de aportar a la economía doméstica en una casa en la que tuvimos la mayor riqueza: esa en la que nunca faltó el pan en la mesa.

La Singer, como la llamábamos como si fuera un miembro más de la familia, multiplicada por los seis herederos sobrevivientes, quedó perpetuada en el bello óleo que le pintó su nuera, Gloria Luz.

Tenga la seguridad de que nunca nos dimos en la jeta ni desguasaremos el viejo cachivache que hace tiempos desbancó al Corazón de Jesús como ícono de la familia.

Creo que no le quito más tiempo. De nuevo, mamá Geno, gracias por los telegramas. Y por la Singer, su hijo Óscar Augusto (Esta carta pasó por el taller de latonería. Se publicó originalmente en El Espectador).