Por María Angélica Aparicio P.

–¿Dónde guardo los periódicos? –preguntó un niño que revoloteaba por la casa buscando un rincón para dejarlos.

Su madre lo invitó a la sala. Juntos prendieron la chimenea para combatir el frío que se colaba por los desniveles de las puertas. Con el fuego encendido, su madre comenzó a explicarle que la ruma de periódicos que estaban en el trasero de la casa –ya leídos–, los llevaría a la hemeroteca que se estaba pensando organizar.

Me encontraba temprano en la Biblioteca Nacional de Bogotá –calle 24 No. 5–60–. Era una mañana del precioso año de 1978. En aquél inmenso edificio fundado por el virrey Manuel Guirior, existía una hemeroteca de reconocida importancia. Una vez en su interior, pregunté por los periódicos que se habían publicado durante el periodo colonial, cuando nuestro país era el virreinato de Nueva Granada, gobernaban los reyes españoles, y sus representantes se conocían como virreyes.

Una joven, con su impecable cabello liso y oscuro, vestida con camisa blanca y falda azul estrecha de caderas, me llevó los periódicos que pedía. Aparecían preciosamente encuadernados. Los colocó sobre una mesa –tan grande– que me sentía flotando en medio del mar. Sonriéndome, dio media vuelta. Me dejó ahí, plantada, en medio de una sala desocupada donde jamás había puesto mi cuerpo.

Constituyó toda una hazaña descubrir aquellos documentos de valor histórico: la gruesa pasta que protegía los periódicos, los tipos de letra, las caricaturas, el papel que contenía las noticias, la tinta, la publicidad, los titulares, el olor de las páginas. Me mordía los labios frente a tanta cosa nueva. No tenía la más mínima sospecha de que tales periódicos habían sido parte de nuestra historia, esa historia que nos engatusó casi tres siglos con sus guerras de conquista, sus leyes y sus monopolios comerciales.

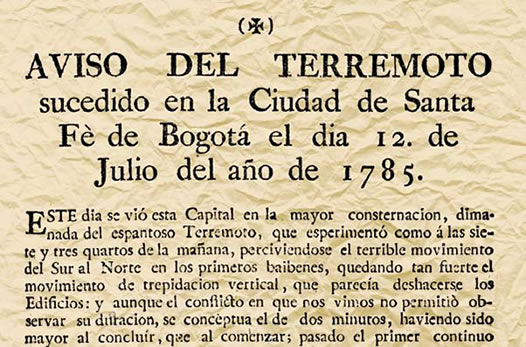

Encontrarme con un periódico de quince por diez centímetros era como ver una aguja de metal en un inmenso pajar. Lo creía porque lo tenía en mis manos, ahí, entre los dedos. De pequeño, cabía en el bolsillo de la camisa que tenía puesta. Se titulaba: “Aviso del Terremoto”. En una sola página, el periódico informaba del terremoto que tomó por sorpresa a la ciudad de Santa Fe de Bogotá en 1785 –la actual Bogotá–.

Era un miércoles 12 de julio. Y esa mañana, a las 7:45, las placas tectónicas estremecieron a la capital, que seguía bajo el dominio de los españoles. El autor del periódico comunicaba los daños físicos que se habían presentado en la ciudad. Edificios religiosos como la Capilla del Sagrario, –pegada a la Catedral Primada– el convento de Santo Domingo –propiedad de los padres Dominicos–y el Convento de San Francisco habían sufrido graves desperfectos.

En 1966 se había sentido otro, muy leve, que había puesto miles de corazones en una especie de parálisis temporal. A pesar del ligero movimiento, los habitantes hablaban de un meneo tan miedoso y fuerte, que no deseaban volver a repetirlo. Pero no hubo suerte, ni oído que los escuchara. Los rezos al Santísimo, los rosarios de las tardes, ni las velitas prendidas en las iglesias, impidieron que los moradores de la capital volvieran al pánico.

Al año siguiente, la ciudad de Bogotá –llamada así entonces– se convirtió en el escenario de un nuevo terremoto: era un 9 de febrero de 1967. Ese jueves, el reloj estaba por marcar las 10:30 de la mañana cuando, inesperadamente, la ciudad se tambaleó bajo un sacudón de 7.2 en la escala de Richter. ¡Esta vez fue descomunal! Se dañaron muros, ventanas, techos, torres y viviendas; trece personas perdieron la vida, más de cien heridos se hallaron en Bogotá.

El “Aviso del Terremoto” originó –junto con el periódico “Gaceta de Santafé”– el nacimiento del periodismo colombiano. Con tres avisos que se publicaron del terremoto –de 1785–, se logró incubar la vida de los periódicos, la vida de los pasquines anónimos, de los edictos gubernamentales que se pegaban en las paredes y que fueron apareciendo en diferentes poblaciones de nuestro antiguo virreinato. Nació todo un enjambre comunicativo para informar, opinar, criticar y hasta para rabiar con las malas decisiones políticas de los virreyes.

La persona que publicó el “Aviso del Terremoto” nunca registró su nombre, tampoco dejó pistas de su verdadera profesión. Pasó a la historia como un osado ciudadano que escribió para informar, en un momento crucial, qué había ocurrido. Su necesidad de contar lo acontecido aquella mañana, hizo llegar con los años la gigantesca máquina de la imprenta. Vino de España a nuestro país, siendo acogida definitivamente en el virreinato a partir del siglo XVIII. De ahí en adelante, los libros, los folletos y los periódicos se imprimirían en las sofisticadas imprentas españolas.

El terremoto de 1967 ocasionó otra idea: remodelar las casas, las calles, los muros y los techos que se habían estropeado. La ciudad se llenó de obreros, pinturas, arena y piedras. Volvió a pensarse en la arquitectura para resguardar –en el centro de la ciudad– el estilo colonial exportado por los españoles: las ventanas de madera, los techos forrados de tejas de barro, las paredes pintadas de blanco, las puertas de dos hojas hechas en madera. Dos movimientos telúricos llevaron al cambio. Y el cambio engendró nuevas ideas, chispas que aparecieron para dar saltos de progreso aquí y allá.

La mejor chispa que causó verdaderas revoluciones, no la encontré en un periodista, ni en un trabajador de la imprenta colonial. La ubiqué en el norteamericano Walter Hunt–nacido en Nueva York–. Las investigaciones de Hunt y su habilidad con la ingeniería mecánica, no lo convirtieron en el profesional que yo quería. Se volvió un inventor inagotable que abrió ventanas para miles de ideas. Hunt era el mayor de trece hermanos, y desde muy joven, sus manos inquietas y la curiosidad que roía su mente, lo hicieron actuar.

Un día, Hunt agarró un alambre de metal. Lo examinó como si fuera un bicho, lo movió, lo torció, lo retorció repetidas veces. Se pasó tres horas con el alambre, ejecutando travesuras como un niño, haciendo operaciones en varios sentidos. En la época en que vivía –1849–, las costureras se pinchaban con los alfileres que usaban porque sus extremos no tenían ninguna protección. Se le ocurrió que, doblando el alambre con cuidado, podía formar una cabeza. Pronto tomó un alfiler e hizo el proceso de doblarlo para obtener la cabeza redondeada que dibujaba su mente. Y apareció un nuevo alfiler que evitaba los pinchazos y el desgarro de los vestidos.

El nuevo alfiler de Walter Hunt –entonces lo llamaban imperdible– le permitió pagar una deuda que tenía contraída, y continuar, por supuesto, su nueva línea de inventos: el afilador de cuchillos, la máquina de coser, un timbre para carruajes, una máquina para fabricar clavos. De una idea, Hunt sacó una cadena de ideas que, finalmente, terminó en los artefactos que transformaron la vida de todos. (GRS-Prensa)