Antes de que me coja la aurora del todo, van mis felicitaciones para los fotógrafos en su día. Envidio su arte, su destino, su facilidad de expresión para hacer clic y congelar la historia. He pedido que la reencarnación me la den en plata pero si existe, no me chocaría ser fotógrafo. Lo he sido pero muy malo. Que los hayan mimado harto en su día. Les comparto una entrevista vieja de seis años que le hice a Rodrigo Moya, fotógrafo del Nobel García Márquez. Incluyo un texto suyo sobre la vez que Gabo lo visitó en su estudio de México para que lo retratara con el ojo colombino por el jab de derecha que le aplicó el hoy ex de Isabel Preysler, Varguitas Llosa. Se titula: La increíble y triste historia de un ojo colombino por un derechazo desalmado. Sugiero empezar esta lectura por la nota de Moya. od

Por Óscar Domínguez G.

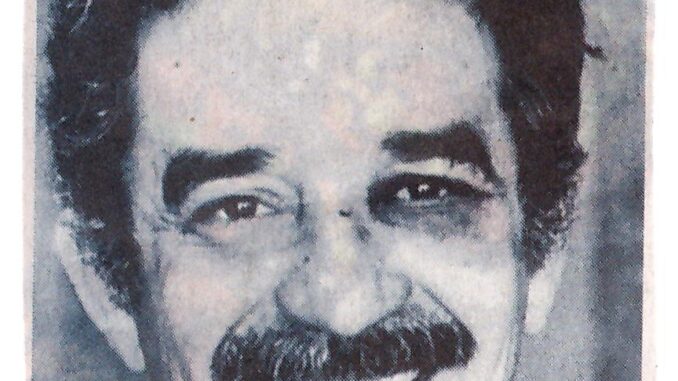

A su puerta tocó el Nobel García Márquez para que le tomara fotos decisivas: la primera (1967) para la carátula de un libro que no se sabía para donde iba: Cien años de soledad; la segunda (1977) para que inmortalizara el derechazo que le propinó el peruano Mario Vargas Llosa que le dejó un ojo colombino por celos o diferencias políticas. O por ambos.

El hombre de la cámara que fue acosado por el Nobel para que lo retratara, es el fotorreportero y documentalista independiente, Rodrigo Moya Moreno, todo un personaje en el exterior, anónimo en Macondo. Setenta y siete años después de su nacimiento en Medellín, regresó a su ciudad para hablar de su oficio de fotógrafo. Vino, vio, recordó algo, habló, enseñó, impactó, encantó y regresó a su base mexicana.

Sabe de lo que habla: Ha sido “editor, impresor, medio diseñador, buzo, escritor y a veces poeta” que ha ganado varios premios literarios. Con ocasión de su visita lo acompañaron su esposa, la artista inglesa, Susan Flaherty, y su “descubridor”, otro fotógrafo de alto vuelo, el maestro Guillermo Angulo, hecho en Anorí, Antioquia. Los tres están en circulación. Felizmente.

El Borges de la fotografía, como lo bautizó Angulo, no fue a la montaña; la montaña (el Nobel de Aracatca) siempre iba a él. (“Ando fallo de vista; así que escribir es para mí como armar una caja de tipos móviles al estilo gutenbergiano”, me escribió cuando le propuse una entrevista por la impersonal vía del correo electrónico).

Por los años de la dictadura de Rojas Pinilla, García Márquez frecuentaba en México la casa de Alicia Moreno, la “Chaparra”, madre de Moya, nacida en Fredonia, Antioquia, y quien se había casado por curiosidad.

La curiosidad se la produjo una exposición de Luis Moya (México 1907), de paso por Medellín. La joven Alicia se empeñó en comprar uno de los cuadros pero finamente se quedó con el pintor mexicano de “cuya unión” hubo tres hijos, Rodrigo y Colombia, colombianos, y Nora, mexicana. Afugias económicas obligaron a la pareja a establecerse en México.

Con el tiempo y un palito la casa de los Moya en México se convirtió en una embajada alterna de Colombia adonde iban a parar toda clase de personajes del corte de Pedro Nel Gómez, Gómez Jaramillo, Arenas Betancourt, Omar Rayo y Gabo, siempre Gabo, quien hizo migas con Moya, el hombre que documentó los movimientos guerrilleros en Cuba, Guatemala, Bolivia, Panamá y República Dominicana.

La entrevista.

El enigma de la sopa

- ¿Maestro Moya, qué tiene del Moya y qué del Moreno en su vida diaria?

- No lo sé. La sopa genética de la que uno está hecho es un enigma. Pero en toda mi infancia y juventud el factor Colombia estuvo presente cada día y en cada rincón. Tiples, carrieles, ruanas, sobrebarriga, sopa de patacones, que aún añoro, chocolate con queso y mantequilla, aguapanela, bambucos, pasillos, cumbias, trovadores con guitarra o tiple en toda fiesta o reunión en casa. Y con frecuencia, los ineludibles declamadores o declamadoras espontáneos que aún los niños escuchábamos religiosamente. Algunos de renombre como poetas que aún recuerdo. Una bandera colombiana de moderada altura, entre la sala y el comedor, sin santos ni vírgenes en las paredes, pero sí cuadros de Gómez Jaramillo, un tal Rengifo, Rayo, Peláez y otros que no recuerdo, anunciaban que esa casa en la avenida Insurgentes, en su época de oro, contenía algo más que canciones charras, artesanías mexicanas y el culto a los santos y héroes de todo hogar medio mexicano. Mi madre dejó su patria para siempre, pero trajo partes y siempre las tuvo en su casa mexicana. Falta decir que Alicia era guapa y carismática a pesar de su juventud, como lo atestiguan las fotos que conservo de ella. El 20 de julio se celebraba cada año, y ella era el motor de esos rumbosas y colombianísimas fiestas donde mi hermana bailaba cumbias vestida para la ocasión, y más de un trovador entonaba Los arrieros, Antioqueñita, y sin falta Las mirlas, Cuando tú te hayas ido y otras canciones que mi memoria conserva. Guillermo Angulo bautizó a Alicia Moya en los cincuenta, cuando él era fotógrafo de una revista importante y aparecía en esas fiestas, como “La Gran Chaparra”. Así que no en los genes, pero sí en la biósfera donde crecí, tuve dos patrias: una real, y otra mítica, pero más divertida.

¿No es una deliciosa ironía que venga a conocer la ciudad 77 años después de haber nacido en ella?

Más que ironía, es algo insólito y jubiloso. Colombia, como ya dije, siempre ha estado en mi sangre y en una memoria no vivida, a veces alegre, a veces nostálgica o rebelde, siempre misteriosa. Le digo, paisa Oscar, que ya no me interesa conocer más mundo, sino entender un poco más el que vivo y viví. Con Medellín y Bogotá en perspectiva, me siento colmado en este momento. Sé con certeza que mis fotografías van a seguir trotando, y qué bueno que un día se paseen por Colombia y se diga que quien las hizo era mitad paisa, y mitad mexicano.

¿Cuál es el encanto de México para los colombianos?

No lo sé. Habría que preguntarles a ellos. Aquí (en México) tenemos algunas cosas abominables que inexplicablemente gustan a los de fuera. Pero tal vez en este país, cada vez más colonizado y desvertebrado, la gente es menos estirada en su vida social y se ocupa menos de los otros y los deja ser y vivir. No en balde hubo una tremenda revolución que acabó con los linajes, los nombres ilustres y los petimetres sociales.

¿Cómo llega García Márquez a su casa en México?

No lo sé. A la casa paterna, a veces considerada como una embajada alterna en tiempos de dictaduras, llegaban muchos colombianos, varados o talentosos o ambas cosas. Pasaron muchas celebridades. Vi a Gabo en casa, tal vez a finales de los años cincuenta, pero me parecía más bien antipático. Después de leerlo me convertí en uno de esos millones de sus infanterías de lectores y admiradores.

¿Cómo recuerda al entonces el futuro Nobel?

Nunca hubo una relación frecuente, íntima, pero sí afectuosa, con encuentros siempre cordiales a lo largo de muchos años. Luego hicimos mayor amistad por medio de Angulo, a quien mucho aprecian los Gabos. A los 19 años dejé la casa paterna y de mi vista desapareció la colonia colombiana que tanto rodeaba a mi madre. En años posteriores, por medio de Angulo, se mantuvo cierto el vínculo con Gabo y su familia. En las dos ocasiones en que le hice fotos fue el propio Gabo quien tocó a mi puerta. En la de 1967 lo acompañaba Guillermo, el Hombre orquídea, como usted lo bautizó. Cuando visitaba a Gabo en su casa nunca llevé cámara. Ya era un personaje y no quería montarme en su prestigio. Fue lo mismo con varios amigos célebres que pasaron por mi vida. Cuando les hice fotos fue a petición expresa de ellos.

¿Cómo se deja convencer del maestro Guillermo Angulo, y se involucra en la fotografía?

Él no tuvo que convencerme. Más bien me motivó y dirigió esa vocación con todo el empeño y rigor de un maestro renacentista que toma el futuro de su discípulo como un asunto propio. No hay que descartar que mi hermana Colombia era una bella bailarina que él miraba arrobado. Yo llevaba la foto y las imágenes en la memoria más profunda por los álbumes familiares que mi madre conservaba de su vida en Medellín, y por la pasión por la filatelia que existía en mi casa y entre los amigos de mi padre. Era una arrolladora moda de la época. Alicia me compró, tal vez a los cinco años, unas carpetitas rojas para pegar los timbres que procedían de todo el mundo cuando se usaba papel cebolla en el correo aéreo y timbres pegados con salivita. Allí empecé a ver con curiosidad pequeñas figuras de otras partes, y aún ahora no me atrevo a tirar un timbre postal cuando raramente llega una carta por el viejo correo. Angulo detonó un inconsciente largamente postergado. Además, me sacó de la bruma, pues yo era un estudiante fracasado de ingeniería buscando cómo ganarse la vida fuera del ámbito familiar que estaba abandonando. Guillermo Angulo me cambió las derivadas, el cálculo integral y la geometría descriptiva, por la óptica y la magia inigualable del cuarto oscuro que él me descubrió como una revelación.

¿Por qué decidió adoptar la fotografía documental cómo modus vivendi?

La foto documental es la madre de todas las fotografías. Es la única que nos aproxima a la vida, a la gente y a sus realidades a través de la acción y la observación. Nos da una idea de lo que es el mundo y la vida de los otros. Nos enseña a ver, más que a ser vistos. Ser fotógrafo artista me da pereza, además de que la buena foto documental lleva en sí su propio arte y las ficciones que tienen la vida y el propio fotógrafo. En todo caso, ese viejo dilema me tiene sin cuidado. Ahora ha vuelto impetuosa la foto artística en tetrapluricolor, supra realismo hiperfocal y otras maravillas. La foto ha cambiado de clase social. La foto artística todopoderosa la ejercen ya solo los ricos o los hijos de familia dedicados a fotografiar productos con bellas modelos al lado. Pese a esta embestida, la foto documental es la que seguirá contando para los que vendrán: contiene la historia del mundo y su gente.

¿Qué tiene que ver su condición de fotógrafo con su paisano García Márquez?

Nada, excepto las fotos que le hice, la amistad que invariablemente decantan las jerarquías (solo soy uno más de sus infanterías universales), y el tremendo afecto y admiración que le profeso. Ahora que ya no es un hombre tan clamoroso y está recluido, lo siento más dentro de mi corazón

¿Cómo el fotógrafo Moya no aprovechó la presencia continua de Gabo en sus visitas a su casa en México?

Siempre fui un fotógrafo distante del poder y de la fama. Las dos ocasiones en que lo fotografié él fue en mi casa. Me tenía confianza, supongo, y seguro conmigo se sentía más relajado, porque es evidente que no se siente del todo cómodo frente a un lente. Una vez uno de sus hijos nos fotografió a mi esposa y a mí con él en su casa de Cuernavaca. (O tal vez fue el propio Angulo). No iba yo a sacar la cámara a media reunión para empezar a acribillarlo. Así me sucedió con muchos famosos ya muertos o en trance, y tal vez me arrepiento, porque eran admirables y me gustaría tenerlos en mi archivo, que mucho tiene de historia y criptas o catacumbas. La fotografía siempre tiene algo necrófilo, de pasado irremediable, de nostalgia sin fin, el aviso de que todo es perecedero. A veces pienso que las fotos viejas no son los muertos que imaginamos, sino que son ellos quienes nos están viendo pasar, pensando tal vez: eso quedará de ellos, una fotografía.

¿En qué circunstancias lo escoge Gabo para que sea usted el hombre que le tome las fotos para un libro que nadie sabía para dónde iba: Cien años de soledad?

De las treinta que le tomé en 1967 para Cien años de soledad no usaron ni una porque el diseñador, buen pintor pero pésimo diseñador gráfico, a pesar de su fama inexplicable como tal, prefirió un libro sin la foto del autor. Pero una de ella salió en la primera edición en inglés de la Penguin Book. No suelo seguir muy de cerca el destino de las fotos que hago, excepto cuando me las compran museos, coleccionistas fuertes o editoriales, que de eso vivo.

Haciendo composición de lugar, dicho sea en lenguaje jesuítico, ¿cómo y dónde se realizaron esas fotos?

En mi luminoso departamento de los Edificios Condesa, con toda normalidad. Lo acompañaba Guillermo Angulo y a mí la compañera de aquellos tiempos. Fue como una charla. Ninguna pose, ni luces especiales. Luz de ventanas y en algún momento un rellenito con una cartulina blanca. Negativos 6 x 6 cm. Tenían una comida y no aceptaron el ron que les ofrecí. Gabo fumó varios cigarros, arrojando el humo como un principiante. Las cámaras lo ponen tenso, aunque sean de un amigo.

Diez años después lo escogió el Nobel para hacerle las fotos del derechazo que le propinó Vargas Llosa que lo puso fuera de combate con un ojo colombino…

Para las fotos del ojo moro me costó un huevo sacarle una sonrisa de una fracción de segundo, porque tenía cara como para Los funerales de la Mamá Grande… Realmente, Varguitas lo había dejado mal y se veía más bien triste o deprimido. Pero la sonrisa que le saqué hizo de aquél desaguisado una cosa sin importancia…

Al terminar la sesión fotográfica, Gabo me dijo al despedirse: Me mandas un juego y guardas los negativos.

¿Por qué decide levantar el velo sobre ese acontecimiento que a sus colegas fotógrafos les haría agua la boca?

Los guardé treinta años, hasta que cumplió sus ochenta en 2007 y me pidieron esa foto en el periódico de México que quiero, La Jornada. En esos años nunca imprimí ni una copia para nadie. Yo mismo me olvidé de ellas.

Gabo le da una explicación política al derechazo de su hoy colega Nobel. Su esposa, Mercedes, lo atribuye a los celos, malditos celos. ¿Cuál interpretación le parece más verosímil?

Los antecedentes solo ellos lo saben. El hecho ocurrió en la premier privada de aquella película sobre los supervivientes de un avionazo en Los Andes. No se veían hacía tiempo, y dicen que Gabo se acercó con los brazos abiertos para abrazarlo, y Varguitas lo recibió con su aún hoy famosa derecha. Escribí una crónica de esa sesión en La Jornada en 2007, cuando Gabo cumplió los ochenta.

¿Traerá su cámara fotográfica a Medellín donde hablará en la fiesta del libro el viernes 20 de septiembre?

Llevaré si acaso una cámara de 35 mm de los años ochenta, pero veo mal y no puedo controlar los indicadores, ya que sigo usando aquellos sólidos y durables aparatos en vías de extinción. De hecho ya no se fabrican. Con una foto buena que tome de Medellín me daré por servido. Nunca disparé mucho.

| La increíble y triste historia de un ojo colombino por un derechazo desalmado |

| Texto y foto de Rodrigo Moya *s |

Por allá a principios de los años sesenta del siglo pasado conocí a Gabriel García Márquez en casa de mi madre, Alicia Moreno de Moya, que era una especie de embajada paralela de Colombia en México, cuando la oficial estaba ocupada por los militares de la dictadura. En alguna de aquellas fiestas de intelectuales y artistas de destinos aún inciertos, el tal Gabo no me cayó muy bien que digamos. En plena reunión él se tendió en uno de los largos sofás, la cabeza apoyada en el brazo acodado, y desde esa posición como de marajá aburrido sostenía escuetos diálogos o emitía juicios contundentes o frases entre ingeniosas y sarcásticas. Estaban aún lejos Cien años de soledad y el premio Nobel, pero el paisano de mi madre se comportaba ya con una seguridad y cierta arrogancia intelectual que no a todos agradaba. Poco después leí La hojarasca , y luego Relato de un náufrago, y El coronel no tiene quien le escriba , y después todo lo que escribiría a lo largo de los casi cincuenta años siguientes, y entendí entonces por qué aquel tipo de bigote y gestos como de fastidio y pocas pero contundentes palabras, como de frases célebres, podía recostarse en el sofá en medio de una ruidosa tertulia y decir lo que le viniera en gana.

Por aquellas tertulias en la casa materna fue que tuve cercanía amistosa con García Márquez, con Mercedes y sus hijos pequeños, Rodrigo y Gonzalo. Siendo fotógrafo y amigo, no le pedí alguna vez que posara para mí, y cuantas veces los visité en su casa fue sin la cámara en el hombro. Ahora tal vez me arrepiento.

Por eso fue natural que el 29 de noviembre de 1966 el Gabo apareciera por mi apartamento en los edificios Condesa; quería que le tomara algunas fotografías para ilustrar la solapa o la contraportada del libro que había terminado después de dos años de trabajo, y estaba ya en manos de los editores. Llegó acompañado de nuestro mutuo amigo Guillermo Angulo, quien había sido mi maestro y en esos años manejaba su propia compañía cinematográfica en Bogotá. El saco que había escogido el Gabo para aquella sesión era despampanante, y estuve tentado de sugerirle mejor una foto en camisa arremangada, o prestarle una de mis chamarras, pero usaba la prenda con tal naturalidad que adiviné que la amaba, y así las fotos se hicieron a su manera. La foto era para Cien años de soledad , cuya edición se preparaba en Buenos Aires. Pero nadie sabía, quizás ni él mismo, lo que ese título significaría después en la historia de la literatura.

| Diez años más tarde, el 14 de febrero de 1976, Gabriel García Márquez volvió a tocar el timbre de mi casa, ya por distintos rumbos, en la colonia Nápoles, para que le tomara otras fotografías. Esa vez lo notable no era el saco de cuadritos, sino el tremendo hematoma en el ojo izquierdo y una herida en la nariz, causada por el puñetazo que dos días antes le había propinado su colega y hasta ese momento gran amigo, Mario Vargas Llosa. El Gabo quería una constancia de aquella agresión, y yo era el fotógrafo amigo y de confianza para perpetuarla. Claro que pregunté azorado qué había pasado, y claro también que el Gabo fue evasivo y atribuyó la agresión a las diferencias que ya eran insalvables en la medida en que el autor de La guerra del fin del mundo se sumaba a ritmo acelerado al pensamiento de derecha, mientras que el escritor que seis años después recibiría el premio Nobel seguía fiel a las causas de la izquierda. Su esposa Mercedes Barcha, quien lo acompañaba en aquella ocasión luciendo enormes lentes ahumados, como si fuera ella quien hubiera sufrido el derechazo, fue menos lacónica y comentó con enojo la brutal agresión, y la describió a grandes rasgos. En una exhibición privada de cine, García Márquez se encontró poco antes del inicio del filme con el escritor peruano. Se dirigió a él con los brazos abierto para el abrazo: «¡Mario…!», fue lo único que alcanzó a decir al saludarlo, porque Vargas Llosa lo recibió con un golpe seco que lo tiró sobre la alfombra con el rostro bañado en sangre. Con una fuerte hemorragia, el ojo cerrado y en estado de shock, Mercedes y amigos del Gabo lo condujeron a su casa en El Pedregal. Se trataba de evitar cualquier escándalo, y el internamiento hospitalario no habría pasado desapercibido. Mercedes me describió el tratamiento de bistecs que le había aplicado sobre el ojo toda la noche a su vapuleado esposo, para absorber la hemorragia. Es que Mario es un celoso estúpido, repitió Mercedes varias veces cuando la sesión fotográfica había devenido charla o chisme. Según los comentarios que recuerdo de aquella mañana, mientras ambas parejas vivían en París los García Barcha habían tratado de mediar en los disturbios conyugales entre Vargas Llosa y su esposa, Patricia, acogiendo sus confidencias. Como suele suceder, los consejos o comentarios de la pareja colombiana rebotaron hacia Vargas Llosa cuando éste volvió al redil y se reconcilió con su esposa. Y lo que sea que se hubiese dicho o sucedido, el caso es que el peruano se sentía gravemente ofendido, y resolvió su furia de aquella manera expe- dita y salvaje. «Guarda las fotos y mándame unas copias», me dijo el Gabo antes de irse. Las guardé treinta años y, ahora que él cumple ochenta años y cuarenta la primera edición de Cien años de soledad, considero correcta la publicación de este comentario sobre el terrífico encuentro entre dos grandes escritores, uno de izquierda, y otro de contundentes derechazos. |

| * Rodrigo Moya, fotógrafo y escritor mexicano, nació en Medellín pero se fue a los dos años. Hoy vive en Cuernavaca con su esposa, la pintora inglesa Susan Flaherty. |