Por Óscar Domínguez G.

Apúntenlo en un papelito: escribir crónicas prolonga la vida. Los escépticos pregúnteselo al santandereano de Málaga, Gonzalo Castellanos, quien marca con el 9 adelante desde hace 97 años y sigue tan campante. Su vitalidad no prescribe. Lo constaté cuando lo llamé a felicitarlo en su cumplesantos, de ellos setenta y pico dedicados al periodismo.

El cronista mayor tiene memoria de ajedrecista para recordar detalles que al resto de los mortales se nos escaparon, o se nos borraron del disco duro. Es explicable, en el detalle está el diablo de la crónica. Y el Loco Castellanos es cronista del gajo de arriba así su pluma esté en hibernación hace rato.

El escorpión Castellanos Martínez, el único que ha cubierto su propia muerte, se inició en 1944 en El Siglo (hoy El Nuevo Siglo) como linotipista. Como el azar se da sus licencias, también en noviembre (el 11) los linotipistas – alquimistas del plomo- celebran su fiesta anual.

Su destino de reportero lo sorprendió el 15 de junio de 1979 a bordo del avión FAC 001 que fue ametrallado desde tierra cuando estaba próximo a aterrizar en el aeropuerto de Managua, en los estertores de la guerra entre sandinistas y somocistas. El aparato que llevaba 25 personas entre tripulantes y periodistas, tenía la misión de repatriar a 83 colombianos asilados en la embajada en la capital nica.

Mientras los periodistas de a bordo nos despedíamos de la vida y del amor y volvíamos a creer en Dios, Castellanos y su camarógrafo Dagoberto Moreno, activaron cámara y micrófono, y el Loco más cuerdo empezó a transmitir dentro del avión para nadie, para el olvido. Esa reacción solo la tiene un reportero purasangre.

Terminó narrando un trozo de historia porque tuvimos una segunda oportunidad: el aparato, con más de 20 impactos de ametralladoras calibre 20 y 50 aterrizó chorreando gasolina lejos de las instalaciones por “lo que potes potinges”, como dicen las abuelas. Castellanos se apuntó una gran chiva para su noticiero TV Mundo recordó su director de entonces, Manuelito Prado, quien lamentó la pérdida de ese y de otros archivos.

Al día siguiente de la pesadilla en Managua regresamos salvos a casa. Los nuestros nos recibieron con besos, no con gladiolos. Mejor estar vivos que ser héroes.

Menos mal se conserva una famosa entrevista que le hizo en México a su amigo de tinto en el centro de Bogotá, un tal García Márquez, días después de que anunciaran que se había ganado el Nobel de Literatura. Castellanos cubriría en la fría Estocolmo la noticia de la entrega del premio. En la capital sueca fui testigo también de su condición de reportero fuera de serie.

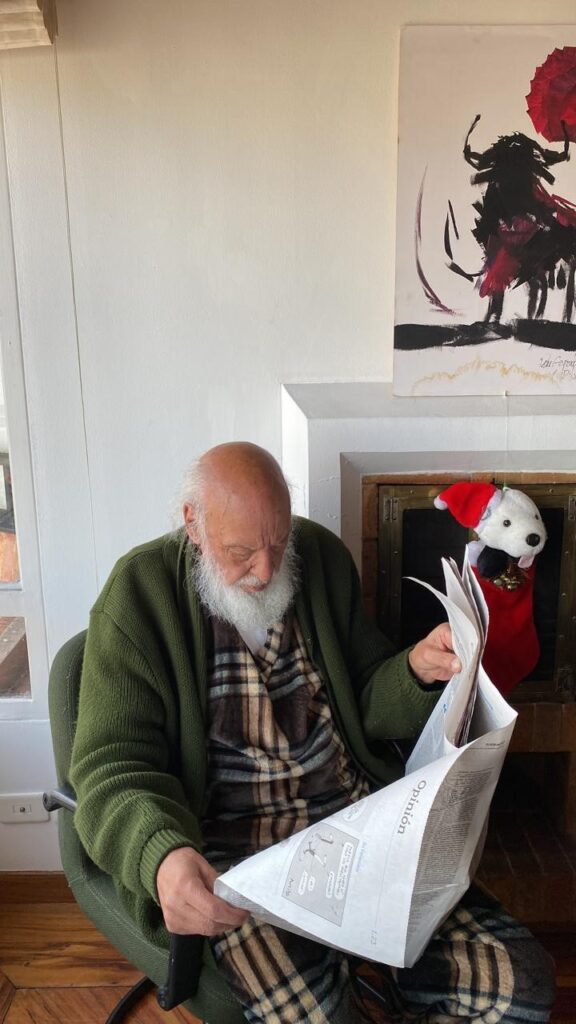

Desde su retiro bogotano ratifica que no volvió a escribir. Mientras estuvo en servicio activo se lució en prensa, radio y televisión. “No redacto un vale, no tengo computador, ni máquina de escribir, ni celular, no escribo ni a mano, se me olvidó escribir; sé hablar, medianamente”, insiste el hombre que nunca ha tenido relaciones incestuosas con internet y similares. Practica la gimnasia de leer, leer, leer, su pasión de siempre.

Escuchar música clásica es otra de sus debilidades. Porque todo es pasión en el extrovertido aplastateclas. Levita cuando habla del Mesías de Haendel. Lo tararea. Regala a su interlocutor conciertos silbados de Beethoven, Bach, Mozart, Isaac Albeniz. “Eso es monumental” dice con todo su cuerpo cuando termina cada ejecución. Y lo llaman el Loco. O lo llamamos.

Porque Castellanos habla hasta con la silla turca. No solo con las manos que en sus mocedades de cronista taurino utilizó en una ocasión para torear… a un perro que murió en un lance. La pared nunca se quitó y el “mísero can hermano de los parias” terminó su periplo estrellado contra el muro.

DESNUDOS AL PERIODISMO

Laboró 16 años en El Tiempo. Su editor, el mítico Enrique Santos Castillo, le dio la clave: No escriba sobre economía – fuente que tenía asignada- lo suyo es la crónica. Y el abuelo Castellanos dejó su huella de cronista en Cromos, Vea, El Espectador, Hit, Antena… Y faltan datos.

Viudo inconsolable de doña Luz Alba Valenzuela con quien vivió – y discrepó- durante 63 años, es mimado a morir por un matriarcado que le cuela el aire: sus hijas Esther, Nubia, Pilar y Jimena. Les hace la segunda el único varón, su tocayo, también columnista de El Tiempo, otra feliz coincidencia. Gonzalo Júnior, ducho en derechos de autor, se ha convertido en el guardián y recopilador de su legado periodístico. De niño lo seguía a todos los cubrimientos.

“Fui un peón de brega; un reportero a sueldo. Nos le entregamos desnudos al periodismo”, me comentó Gonzalo viejo en una de las charlas en las que solíamos devorar empanadas, “empanadear”, un verbo sobre el cual reclama paternidad absoluta.

Sabía conseguir chivas en los altos cenáculos. Tenía el palito para entrarle a los personajes, aunque Alfonso López Michelsen no le perdonó que lo llamara una madrugada a su refugio del edificio Antares, al lado del hígado de la plaza de toros La Santamaría, cuando Castellanos trabajaba en Caracol radio.

El compañero jefe se quejó de la impertinencia ante el presidente Fernando Londoño, quien lo destituyó. Sus colegas caracoleros intercedieron por el defenestrado, y Gonzalo fue reintegrado. No quiso regresar. Consideró chuleado el período Caracol. También laboró en Todelar.

El maestro Antonio Pardo García le dio la alternativa en 1962 en Caracol. Causaba furor su programa Cinco reporteros y el personaje de la Semana. El santandereano le cargaba la maleta. Pardo, reconoce Castellanos, le enseñó el ABC del oficio. Completó su exquisita educación consumiendo cables de teletipos de AP, France Press y UPI, atento a la campanilla que alertaba sobre las grandes noticias. Y leyendo siempre. No concibe el periodismo sin lecturas intensas, estudio y dedicación absoluta. Y lo llaman el Loco.

Me dio una orden: indagar en pleno centro de Medellín por los lados de los viejos hoteles Embassador y Miramar, si todavía existe la tienda de Luis, “adonde solíamos ir a tomar trago”. Una crónica suya estuvo colgada en la pared del negocio.

En Medellín estuvo varias semanas por instrucciones de sus jefes del santoral con un encargo perverso: sacar al entonces corresponsal Jaime González. “Cómo iba a echar a un periodista de las calidades de Jaime”, comentó el desobediente reportero.

“Amo a los paisas” comentó a manera de resumen de su tránsito por la Bella Villa.

EN EL PRINCIPIO FUE LA PALABRA

Gonzalo, un campesino más los fines de semana en Sesquilé, Cundinamarca, donde “se reencaucha” espiritualmente con el aire muisca, en palabras de su hijo, siempre trabajó como si el mundo se fuera a acabar diez minutos después. En cada párrafo se jugó el pellejo. Vivió en eterno período de prueba.

Pero ahora, como no escribe, habla. Convirtió la conversación en una de las bellas artes. Debería cobrar entrada para oírlo hablar. Una charla suya no solo es una lección magistral de periodismo, sino una crónica hablada, una especie de podcast en vivo, tal vez porque piensa que “irse del periodismo es como irse de uno mismo”. Abre la boca y está dando cartilla, sin ínfulas, como quien no quiere la cosa.

“No todo lo importante es lo importante”, suelta un tanto enigmáticamente el hombre que escribía en El Tiempo sobre cosas comunes, simples, pequeñas, agradables. “Mal genio porque…”, era otra de sus secciones. Eduardo Mendoza Varela le publicaba cuentos en el Dominical.

“El periodismo es un oficio que nunca se acaba de aprender”, pontifica el hombre que alguna vez lució corbatín, como su hermano menor, Alfonso, otro gran heliotropo del periodismo que sigue en circulación a cero metros sobre el nivel del charco de Santa Marta. De pronto se visitan.

Aprendió los rudimentos de la escritura en su terruño santandereano. En casa (“éramos pobres, no miserables”, aclara), leían la Biblia, Genoveva de Brabante, y uno que otro libro más.

Su padre todero sabía escribir a máquina. Los campesinos lo visitaban para pedirle que les escribiera cartas de amor. El virus de la escritura se le fue pegando al pequeño Gonzalo, quien también levantaba textos en oficinas de abogados y en notarías. Se estaban activando los dedos y la imaginación del cronista.

En sus ratos de ocio, le hacía la segunda a su taita en la zapatería. Como veloz mensajero entregaba telegramas, todavía más certeros que el tuit de la revolución digital. Claro que prefería ser portero del cinema paradiso de Málaga. Veía la misma película hasta quince veces. Se aprendía todos los créditos.

Con el cuarto de bachillerato en su terruño, emigró en busca del insomnio bogotano. En la capital lo arropó El Siglo de Laureano Gómez a quien veía en los talleres donde hizo los primeros pinitos en armada. Tocó al piano en el linotipo. Luis Segura le enseñó las vocales de la linotipia. También le jaló a ese oficio en El Liberal que dirigió el viejo López Pumarejo.

“Él y yo trabajamos allí. Gonzalo hacía los titulares del periódico en la máquina Lulow. Tuvimos una compañía de teatro. Él declamaba y yo hacía magia. Una vez terminó su presentación nadie lo aplaudió… porque yo le había desaparecido el publicó”, contó el fallecido mago-linotipista Guillermo el Mago Dávila, apenas dos años más joven que su colega. Aprovecho para desaparecer a partir del próximo punto. Y lo llamamos el Loco. (Líneas sometidas a latonería y pintura).