Por Fabio Castillo°

Pinceladas para entender uno de los legados del periodista Mauricio Gómez, a su paso por El Siglo, en el relanzamiento del innovador diario de La Capuchina de Bogotá

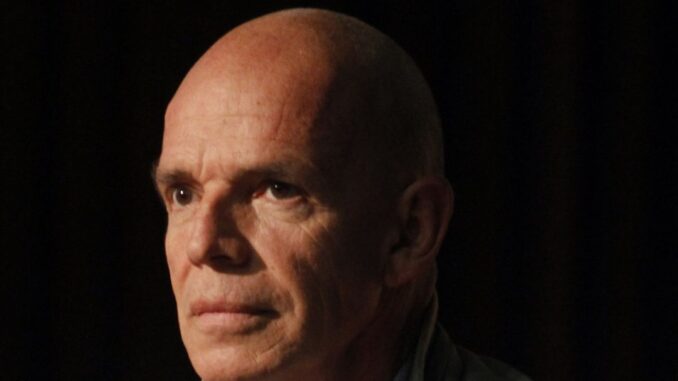

Así como las personas usan un nombre para diferenciarse, también hay una palabra que los individualiza. Y en el caso del periodista Mauricio Gómez Escobar esa palabra era afabilidad.

Y esa característica fue el primer aporte de Mauricio al proyecto que acababa de relanzar su padre, el periodista, abogado y político, en ese orden, Álvaro Gómez Hurtado, quien había integrado una juvenil planilla de redactores y reporteros, todos sometidos a la presión intrínseca de las grandes plumas que ya habían desfilado por el vetusto edificio de La Capuchina de Bogotá.

Un diario es el mismo miedo cotidiano del escritor a su primer párrafo: al frente una hoja en blanco a la espera de ser manchada y borroneada, pero con el tic-tac inclemente de la hora del cierre de edición, y a su lado un individuo de mirada abstracta, absorto en un mar de información aglutinada sin orden ni conformidad, y apenas con tiempo para discernir entre lo que es coyuntura y lo que define la estructura. Y así todos los días.

A lo obvio el reportero debe enfrentarse además a lo que interesa ya a los medios, por lo que se ha escrito en los titulares de la mañana, y a lo que él sabe que sabrá por cierto en unas horas, no porque sea prestidigitador, sino porque si tiene buenas fuentes le habrán anticipado que en ese día y hacia tal hora habrá de conocerse una decisión, que impactará en la vida de muchas personas. La totalidad y el orden implicado en sus pliegues.

Ese fascinante ejercicio diario de discernimiento se desarrolla además en un edificio que contiene miles de historias anónimas listas para ser contadas a quien quiera detenerse en sus recovecos. Y en el edificio de El Siglo, en La Capuchina, el reclamo histórico es (era) impactante.

Desde la calle 15 con la carrera 13 lo que se apreciaba era una pared lisa en piedra amarilla casi imposible de dimensionar y menos de escalar, porque el edificio de cuatro plantas con un enorme sótano estaba diseñado para que desde fuera no se pudieran adivinar pisos, ventanas, ni principio ni fin. En su entrada sobre la calle había unas ventanas horizontales, de no más de 30 centímetros de ancho y tal vez un metro de largo, que estaban distribuidas para que nadie pudiera pasar sin ser identificado y, eventualmente, detenido. Más que ventanas parecían heridas de viejas batallas afortunadamente ya superadas y hoy olvidadas.

Y terminaba la presión del reto diario con una cartilla de unas 50 páginas, el Manual del Reportero, que nos entregaban a la mano tan pronto pasábamos el período de prueba de dos meses: una concisa y precisa lección de reportería y de trucos del oficio para obtener el mejor diseño, redacción y consulta de fuentes de información de todas las áreas. Su autor, el director, Álvaro Gómez Hurtado.

El Quid

Luego ya quedaban los ejemplos que circulaban en la redacción como compendios de lo que debía ser un párrafo de entrada: el del reportero y luego hombre fuerte del gobierno del presidente Belisario Betancur, el exministro Bernardo Ramírez, que decía “Lo mato, lo mato, exclamaba la madre, mientras estrellaba la cabeza de su hijo contra el piso, porque esta rabia no me la pierdo”. Y el incidente que viviera el inolvidable reportero Gabriel Cabrera, en el turno de cierre de edición de la noche. Sobre la calle 15 había gran cantidad de viejas edificaciones, buena parte que servían ya de meros depósitos de artículos de plástico y espuma, principalmente colchones y almohadas. Esa noche estalló un incendio en una de las bodegas, y en cuestión de minutos el fuego se propagó por toda la manzana.

Gabriel, casi el único ser viviente en la zona a esa hora de la medianoche, se centró en coordinar llamadas a bomberos, estaciones de policía, ambulancias, defensa civil y todo organismo que pudiera colaborar en salvar los congruos medios de subsistencia del centenar de propietarios de esas humildes bodegas.

Exhausto pero satisfecho al fin de la coordinación de la operación salvamento, Gabriel abandonó en la madrugada su trinchera periodística para descansar y enfrentar la jornada del día siguiente. El recibimiento fue de sorpresa. Gabriel Cabrera había cumplido de maravilla su labor humanitaria, pero en el ajetreo de llamadas y coordinaciones, olvidó escribir la noticia del incendio, y El Siglo fue el único medio de Bogotá que salió ese día sin la noticia del incendio en su vecindario.

Ya memorizados los consejos, aprendidos los retos que se tenían al frente, y asignadas las fuentes a cubrir en el día, solo quedaba sentarse, alelado, frente a la página en blanco, una sábana de papel de 38 por 58 centímetros, a la espera de ser llenada de información amena, actual, idealmente exclusiva, con buen apoyo gráfico, de fotografías e infografías, títulos en dos líneas, y un párrafo de entrada que, en pirámide invertida, fuera exhibiendo los hechos de mayor a menor, y sin descanso.

La Redacción

Yo había entrado a trabajar a El Siglo un viernes de agosto de 1976: venía del Noticiero Todelar, bajo la dirección de dos maestros del periodismo radial, Jorge Enrique Pulido –años más tarde asesinado por los sicarios del narcotráfico- y Juan Darío Lara, un creativo editor de noticias y de las transmisiones en directo, la esencia de la radio.

En Todelar el reto era presentar algo así como 12 noticias por noticiero, y eran tres emisiones diarias, más las que se debían “reescribir” para inaugurar el noticiero del día siguiente, que empezaba a las 5 am, con la lectura de los titulares de los periódicos de Bogotá. Así que pasar de buscar y redactar 40 noticias al día a llenar una página de periódico, así fuera la sábana de entonces, era un ahorro de tiempo que abría un espacio ilimitado para la creatividad.

A la redacción de El Siglo que yo ingresé en ese ya lejano 1976 había establecida una férrea jerarquía, que encabezaba el jefe de redacción, un afable Emiro Severiche, que recibía las noticias que escribíamos y definía cuáles iba a proponer para la primera plana, en un cónclave inaccesible que tenía con el director, Álvaro Gómez.

La redacción, contenida en la tercera planta del edificio, estaba organizada sin un propósito específico, en escritorios que eventualmente compartíamos cuando alguna de las muchas máquinas de escribir con teclas manuales se deshacía de sus tipos.

Era una redacción juvenil, dinámica, solidaria, creativa, pero sujeta a ese esquema. Intentaré recordarlos por su escritorio, con el invencible temor de las omisiones de memoria. Silverio Gómez, Álvaro Montoya, Daissy Cañón, Eduardo Carrillo, Ariel Cabrera, Carlos Díaz, Yolanda Jiménez, Orlando Gómez, Luz Ángela Fandiño, Manuel Monsalve, Carlos Julio González, Jaime Horta, Arturo Menéndez, Amílcar Hernández, Manuel Monsalve. En los deportes estaban Fernando Tovar, Moncho Silva y Héctor Troyano. Desde el cuarto piso, donde estaba la dirección, tenían escritorio María Isabel Rueda y el inolvidable Juan Diego Jaramillo, probablemente una de las personas más creativas y abiertas al diálogo y la controversia creativa que haya conocido.

Innovación y sinergia

Esa era la redacción que yo recuerdo, y en la que irrumpió un día Mauricio Gómez, con una impecable bata blanca que le llegaba a la rodilla, y unos guantes desechables que empleaba para manejar las fotografías en blanco y negro, que eran casi todas las que se publicaban. El periódico, por cuestiones obvias de presupuesto, no imprimía sino en negro, y había espacio según los pliegos de la rotativa para sumar un color azul en el diseño de ciertas páginas.

Lo primero que hizo Mauricio fue apersonarse de la sección de fotografía. Enseñó técnicas novedosas de revelado, explicaba cómo al momento de pasar el negativo al positivo de papel se podía volver a encuadrar la fotografía, no solo para mejorar el foco, sino también su campo de profundidad y su composición por el juego de espacios por las dos pirámides invertidas. Un maestro.

Pero su más sonado aporte por entonces fue el marco de las fotografías. El borde de las fotografías en la prensa era muy irregular, los puntos de negro/gris que definían su cuerpo se difuminaban en la página con la impresión y el resultado era casi siempre lamentable, en términos estéticos, así su valor fuera enteramente testimonial. Mauricio llegó con una solución, hacer un marco al papel con cinta aislante, que, al ser llevada a la plancha de impresión, se convertía en una línea negra. Al tener un marco de referencia, la fotografía impresa ganaba en nitidez y profundidad.

Ese avance se mantuvo en secreto por más de dos años, sin que los otros periódicos pudieran descifrar cómo el diario de La Capuchina se les adelantaba en algo tan clave para el impacto visual del diario impreso.

Luego Mauricio se empeñó en mostrar al público que la redacción de El Siglo era un emporio juvenil, y para la edición conmemorativa de un cumpleaños del diario, un primero de febrero de 1978, para celebrar los 42 años de su fundación, nos hizo colocar en los balcones exteriores del edificio, invisibles desde la calle, en posiciones histriónicas, dinámicas, que rememoraban los mejores encuadres de Cartier-Bresson

Asentados los ajustes técnicos, Mauricio se centró en la dinámica de la redacción. Las reuniones de la hora del cierre, o sea, la definición de las notas que debían ir en la primera plana, eran ahora colectivas, con el director, el jefe de redacción, y los tres o cuatro periodistas que iban a defender que se incluyeran sus noticias del día en las ocho columnas de la página frontal.

Esa dinámica hizo más ágil la primera página, pero además nos puso en contacto con un Álvaro Gómez que, a las cuatro de la tarde, en mangas de camisa, preguntaba temas, resolvía titulares, diagramaba la página y cuando ya creía tenerla resuelta, la tiraba al piso y la inspeccionaba desde todo ángulo, con minuciosidad de entomólogo, para juzgar su composición y armonía.

Cuando estaba satisfecho se iba a su escritorio del cuarto piso, donde daba los últimos retoques al editorial del día, de manera que el periódico fuera un todo coherente y cohesionado con la opinión y con los hechos relatados.

Osadías creativas

Esa reingeniería de ensamble de las piezas del periódico que concibió Mauricio dio también lugar adinámicas creativas espontáneas para resolver temas de primera plana, con el aporte de todos los que allí asistíamos.

Así salió, por ejemplo, la reconstrucción del asesinato de un alto funcionario de la Aeronáutica Civil, Osiris de J Maldonado. Álvaro Gómez preguntó por hechos relevantes del hecho para elaborar el titular y Eduardo Carrillo, el reportero judicial, describió un ataque de sicarios en moto contra el carro de Maldonado, un Dodge azul largo. “Como el mío” dijo Gómez, y eso desató la lluvia de ideas, en esa misma calle 15 había un concesionario de motos, nos prestaron dos con sus motoristas, y con el apoyo escolta de Gómez se hizo la reconstrucción simulada del atentado, para tomar la secuencia de fotos.

En la primera página, en una franja de dos columnas, aparecieron las cinco fotografías de la reconstrucción, bajo el título Así asesinaron a Maldonado. La leyenda de las fotografías, obvio, precisaba que se trataba de una reconstrucción periodística, pero el golpe de impacto informativo fue inolvidable.

Después Mauricio inauguró clases de inglés para la redacción, que nos daba juicioso a las 9 de la mañana día de por medio, mientras nos acercaba a las revistas Time y Newsweek en sus técnicas de redacción. Yo por entonces estudiaba Filología e Idiomas en la Universidad Libre de El Bosque, así que también era el complemento perfecto para mi desarrollo.

Después vino una labor discreta de Mauricio, casi imperceptible, en la redacción, para potenciar las habilidades profesionales de cada uno de los periodistas. Primero mediante el diseño retador de sus notas, y preguntas casuales para apuntalar la inquietud, como, ¿no tienes fotografías o documentos que sirvan para apoyar este o tal párrafo?, y si ese es el lead, o quid, ¿por qué no pensamos en una infografía que muestre el flujo del hecho como una línea de tiempo que guíe al lector?

Los gráficos

El reto propuesto por Mauricio era la creatividad, y así a la vuelta de unas semanas de trabajo consistente se convirtió en verdad en los corrillos periodísticos que la mejor primera plana de la prensa colombiana era la de El Siglo, y que su editorial diario jalonaba o marcaba la pauta en la agenda de los demás medios de comunicación.

Ese consenso dio lugar a que empezaran a llegar a la redacción propuestas novedosas, como las que un día presentara un estudiante de arquitectura, Álvaro Palomino, con unos dibujos de líneas meticulosas y muy bien trazadas, que terminaban siendo verdaderos retratos de personajes políticos nacionales y protagonistas internacionales. Sus trabajos eran los más esperados en la redacción, y en especial por el editor internacional, Álvaro Montoya, alimentado entonces solo por las radiofotos de las agencias internacionales de noticias, casi nunca de la mejor calidad.

Un día Álvaro Palomino se sacudiría de la camisa de fuerza de las reglas y escuadras, se centraría en el trazo libre, y adoptó como su nombre profesional el de Palosa, con el que ha recibido los más notables reconocimientos periodísticos nacionales y del exterior.

Tras los pasos de Palosa llegaría luego otro joven, de todavía no disimulado corte de cabello de conscripto, Vladimir Flórez, quien nos repasaba escritorio por escritorio para saber de qué tema escribíamos. Se sentaba frente a cualquier mesa, y a la vuelta de un par de horas nos presentaba una propuesta de ilustración, en pluma, para el tema que le había parecido de su interés. Vladimir pasaría entonces a llamarse Vladdo, hoy un conocido caricaturista, que ilustró mis primeras investigaciones periodísticas en El Siglo.

Producto de esa sinergia hubo otros resultados evidentes, como la página de libros que hacía la periodista Luz Ángela Fandiño, y que en su momento era la más reconocida en el medio por la crítica literaria y por la variedad de temas que agrupaba.

Álvaro Montoya se lanzó como columnista con las Notas de un Bionauta, o de viajero por la vida, y que era un refrescante espacio de opinión sobre la cotidianidad y sus sobresaltos, aromatizado por un entonces todavía no estigmatizado aroma del cigarrillo Pielroja.

El caricaturista de El Siglo era entonces el genial Timoteo -o Ugo Barti, o Armando Buitrago, o Kosko, el cuadrilátero que contenía al diestro de la línea y la perspicacia política-, cuyos trazos se publicaban los domingos en la primera plana, porque sus agudezas casi siempre también eran noticia.

El escándalo político de la época era la venta que hacían los diplomáticos colombianos de sus cupos de importación de vehículos de lujo con cero impuestos, a favor de los ricos súbitos de entonces, y fue también de mis primeras investigaciones periodísticas, junto con los temas de la cooptación judicial en boga y los grandes pleitos que dormían en los anaqueles de la impunidad.

No sé si tal vez por esos inicios, un día recibí la llamada de Alberto Donadío, quien me contó tenía en su poder una resolución del organismo encargado de la conservación del medio ambiente, el Inderena, que autorizaba la exportación masiva de pieles de babilla a favor de unos curtidores bien conocidos y en contra del equilibrio de su ecosistema.

Donadío manejaba una ONG, Propúblicos, y así hicimos esa investigación, que contó con todo el apoyo de Álvaro Gómez. El tema era tan inusual entonces, el del contrabando de especies nativas y de un periodista investigando un hecho público, que llamó la atención en varios sectores.

El director del Inderena convocó en Villavicencio a un debate público –entonces los funcionarios respondían por su comportamiento y asumían el costo político de sus decisiones- con todos los interesados en el tema, y le fue tan mal allí, que regresó a renunciar a su cargo.

En El Siglo están las entregas de esa investigación.

Luego hice otro trabajo de investigación sobre la corrupción en la Aduana, Así se Soborna en Colombia, que me significó mi primer premio nacional de periodismo, en 1979. Enrique Santos Castillo me invitó a trabajar en El Tiempo, pero yo preferí quedarme en El Siglo, por su independencia, y en reconocimiento Álvaro Gómez me anunció que el diario había decidido –o sea, él- becarme para estudiar Derecho. Ahí mismo llamó al decano de la facultad de la Universidad Católica, el consejero de Estado Jaime Betancur Cuartas, quien por lo demás me conocía pues él era mi fuente, y le preguntó si tenía un cupo, porque el periódico me becaba. Al día siguiente entré en su facultad a las 6 de la mañana.

(La historia de cómo llegué a El Mundo y luego a El Espectador es cuento aparte, que dejo pendiente, como la llegada de Alberto Donadío a El Tiempo…)

Estoy seguro de que si a los periodistas de El Siglo nos preguntaran sobre la experiencia de entonces los relatos serían muy coincidentes en resaltar la dinámica y la afabilidad con que se la implementó. Mauricio nos dejó un legado no sólo por su trabajo y dedicación, sino también por su afabilidad, si se tiene en cuenta que se trata de una de las pocas características humanas que enriquecen a quien la da, y a quien la recibe. R. I. P., Mauricio.

°Fabio Castillo es periodista y autor