Por Óscar Domínguez Giraldo

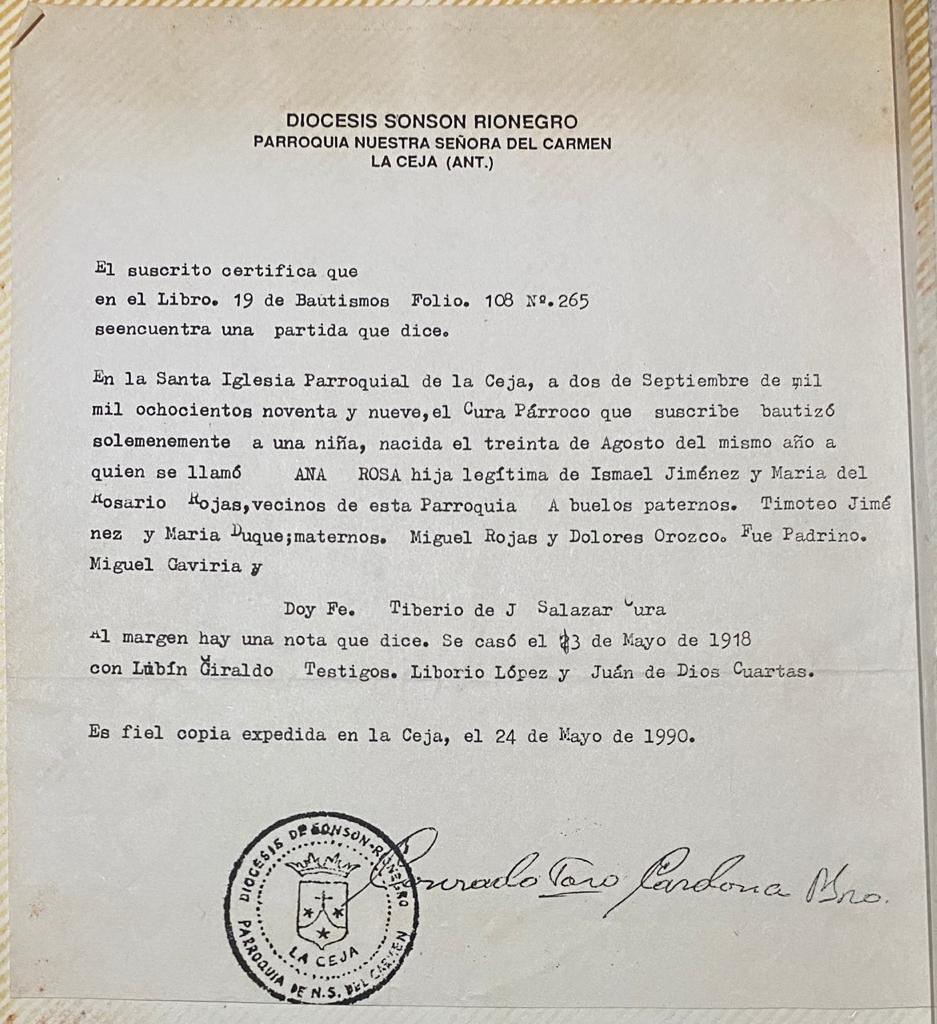

Doña Ana Rosa Jiménez de Giraldo, Mamá Rosa, mi abuela, se dio un escaso lujo: nació en la vereda San José, La Ceja adentro, a finales de siglo XIX, vivió todo el siglo XX y abrió el paraguas a principios del XXI (enero 20 de 2001): vivió 101 años y 7 meses.

Si bien don Lubín, Papá Bin, su marido, jamás le vio los pies a su recatada esposa, se las apañó para tener con ella 18 hijos a palo seco, asistida por comadrona, en el Montebello de sus entretelas.

Entre los dos escribieron una bella historia de amor que se prolongó en 26 nietos, 30 bisnietos y 11 tataranietos.

Después de cada parto venía la rigurosa dieta de 40 días en la que pagaban el pato gallinas, chocolate sin harina, hojaldras. Como el sereno podía hacer ochas en la salud de la prolífica madre, tapaban herméticamente todas las rendijas de su habitación.

Terminaba la dieta, que era a la vez forzoso reposo y vacación obligada de la brega diaria, la fértil mamá quedaba lista para el siguiente embarazo.

Al fin y al cabo no había televisor ni otro preservativo que aplacara los arrebatos eróticos del esposo. Planificar era pecado. Salvo el incierto método del ritmo autorizado por la jerarquía católica.

Fue tremenda la vitalidad de esta abuela francota que le decía al pan, pan y al vino, vino.

Desde siempre se impuso la tarea de hacer las veces de mamá y papá. Administró la casa con mano tendida y pulso firme. Nunca le pidió permiso a su esposo para mandar. Don Lubio barajó inteligentemente y dejó que su media naranja llevara las riendas. Mamá Rosa agarró el poder y lo ejerció hasta el final en beneficio de su entorno.

A todo le ponía el alma. Fue perfeccionista a morir en todos sus oficios, incluido el desgastador y desagradecido de ama de casa que enalteció con su ejemplo.

Esta ecológica paisa era una amante de la naturaleza. En ella encontró su mejor aliada. Cuando se enfermaba alguno de la culecada preparaba el agua de yerbas precisa para equis achaque.

Parientes suyos como Luis Enrique, improvisados como médicos, recetaban algún repugnante purgante, según la ocasión. Si aparecían enfermedades colectivas como la tosferina o el sarampión, la madre ponía a sus hijos a dormir juntos. Eso sí, hombres y mujeres aparte. Y santo remedio.

Ella mismo fue una flor a partir de su segundo nombre, Rosa, como le decían. Su primer nombre, Ana, más una estrellita, lo utilizaba para marcar su ropa. ¡Ay de la que se pusiera lo suyo! Cabras dan leche.

Quizás allí, en su nombre de flor, radicaba el secreto de su sabiduría y su amor de siempre por el jardín. Con razón decía Napoleón: Me faltó hablar más con el jardinero.

Sus nietos le regábamos las flores o las llevábamos al patio para que recibieran la energía y magia de la noche. Muchos realizamos este ecológico papel en la casa de Aranjuez, encima de la tienda Las Acacias, nombre éste que a todos nos alborota nostalgias.

La historia se repetiría cuando se pasaron a vivir a San Cayetano, a una jaculatoria de distancia de la Iglesia. Mejor tener a Dios cerca, por si las moscas.

En la finca de El Bosque, a un tabaquito de Montebello, en eras redondas y cuadradas que sembraban ella y su esposo, crecían melenas, novios, begonias, siete cueros, heliotropos, pensamientos… Y toda clase de verduras para el diario yantar. Todo era de la huerta – no solo de la vaca- a la boca.

Mamá Rosa estiraba el tiempo para rendir en la cocina, en la casa, en la huerta. Diestra costurera, le aplicaba la cirugía plástica a la ropa de los mayores para que le sirviera a quienes venían empujando.

Solo estrenaban los de arriba. Era una de las múltiples formas que patentó para aportar a las finanzas domésticas. Otra era ahorrar, sin incurrir jamás en tacañerías. De esa forma, la abundancia medida sería otra constante en su casa.

Dios fue siempre su cómplice. En el temor de él, levantó a su camada. Que no falte el rosario en familia todos los días.

Los viernes, en compañía de papá Lubín que regresaba de su finca El Encenillo con las alforjas llenas de todo lo que producía la tierra, rezaban la pasión de Cristo. Que no falten los mil jesuses en mayo, los primeros viernes de mes, la novena de las ánimas en noviembre, la novena del Niño Dios en diciembre.

A finales del año metía en una bolsa los nombres de tantos santos como hijos hubiera en ese momento. Cada uno sacaba su santo patrón o abogado, al que se encomendaría durante el año siguiente.

Fue criada en los valores cristianos, el respeto y la educación que transmitió a los suyos. La letra con pellizco entra.

Pie en tierra, sus hijos saludaban a mamá Rosa y a papá Lubín con una inclinación de la cabeza acompañada de la frase: “Sacramento del altar papá, o mamá”. Ellos respondían: “Dios los bendiga, hijo o hija”. Solo entonces el mundo podía seguir su marcha.

Se sabía todas las oraciones. Al momento de recitarlas se convertía en una actriz. En la misa, durante la elevación, con los ojos en blanco, casi en éxtasis, le recitaba al petacón que tenía al lado las oraciones que había aprendido de sus mayores.

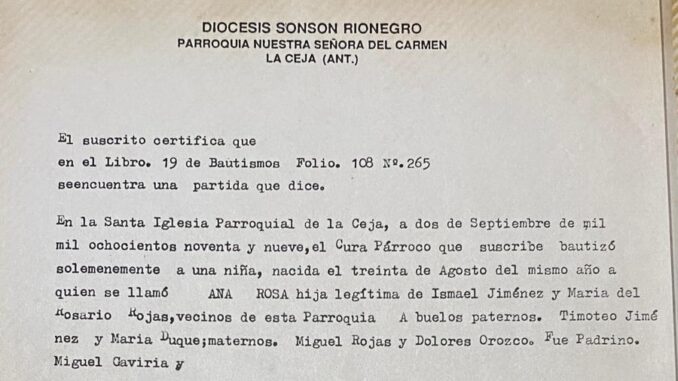

Esos mayores fueron sus padres Ismael Jiménez (el “Papita” Ismael) y María del Rosario Rojas.

Educaba regañando y señalando con el dedo índice a quien era blanco de su severa cartilla.

Mamá Rosa era un adagio que caminaba. Conocía todos los dichos que iba desgranando certeramente a manera de gotas de sabiduría entre la muchachada.

“Dios no se queda con nada de nadie”, era uno de ellos. Otros: “A Dios rogando y con el mazo dando”, “De tal palo tal astilla”, “Muéstrate desdeñosa y serás querida”.

En medio de los ajetreos sacaba tiempo para rasgar la guitarra. Algo increíble en una mujer de su generación que nunca conoció el reposo. La lúdica no existía.

Tampoco conoció el mar. Una vez en su vida fue a cine. La acompañé a ver “Marcelino, pan y vino”. Y cerrado el ciclo cinematográfico. Agotamos las lágrimas.

A las mujeres de su generación les estaba vedada cualquier forma de placer. Y de expresión artística.

Tenía una canción que fue su himno: “Tristezas”, de Los Cuyos que solía acompañar con su instrumento de cuerdas.

En el caso de Mamá Rosa, pocón de vida social. Nunca fue amiguera, lo que no le impedía mantenerse al tanto de lo que ocurría en su jurisdicción. Era un periódico con los ojos y los oídos siempre abiertos.

Tampoco era de las que hacía visitas. Le aterraban las que de pronto le hacían en la mañana. Sobre todo las largas. Los forasteros tenían prohibido entrar a la cocina o pasar de la sala. Era su forma de hacer respetar la intimidad de su territorio. Las visitantes frecuentes, cansones, tenían apodo propio: pechugones.

Aplicó su sexto sentido para quedarse con el pretendiendo que era, Lubín Giraldo López, dedicado a la política liberal, una actividad que a ella nunca le dictó. Tampoco a su prole.

La filiación liberal los hizo blanco de persecuciones políticas. De allí que tuvieran que emigrar estrepitosamente vía Itagüi-Aranjuez, donde recalaron.

Ese sexto sentido lo utilizó luego con sus hijas a quienes les repetía que “matrimonio y mortaja, del cielo bajan”. Además, las convenció de que “a la que se ha de casar, a su casa van por ella”.

Sicóloga a puro pulso, se olía a la legua si el fulano que cortejaba a sus petaconas estaba por algo serio, o se estaba “burlando” de alguna.

Su entorno la tildaba de orgullosa. Va uno a ver, y sí: No le gustaban los novios feítos. Los pobres, salvo para socorrerlos, tampoco eran su debilidad.

En un ya averiguaba apellidos, ingresos, familia, vida y milagros de los pretendientes al trono de sus hijas casaderas. Hacía suya la “Honda pena” que de pronto aquejaba a alguna de ellas por cualquier tusa de amor.

Tal vez por eso le gustaba escuchar esa canción en la voz de Carlos Mejía y Margarita Cueto: “Llorando acurrucada sobre la acera, vende frutas maduras y deliciosas…”.

Cuando los novios, golosos, prolongaban la charla que era vigilada al centímetro para que nadie fuera a caer en excesos pecaminosos como agarrarse de la mano porque podían quedar embarazadas, Mamá Rosa ejercía su autoritarismo tosiendo primero. Si no tenía éxito hacía sonar una ruidosa campana. Aquí no había apelación posible.

El don de mando la acompañó toda la vida. El poder estaba encarnado en un manojo de llaves al cinto que notificaba “urbi et orbi” quién tenía la sartén por el mango en casa.

Nunca le faltó la santísima trinidad de la comida que cantó su paisano de La Ceja, Gregorio Gutiérrez González: frisoles, mazamorra, arepa. Y carne, aunque no en porciones demasiado grandes. Había muchos buches qué llenar.

Sabía dosificar el gasto de alimentos. La ruina de las familias entra por la cocina, era otra de sus frases de batalla. Prohibido despilfarrar. Eso también es pecado, cantaleteaba.

Siempre estuvo atenta a la entrada y salida de cada uno de sus polluelos. Solo se dormía cuando sus matemáticas de madre desvelada, le indicaban que había llegado el último de los Giraldo Jiménez. Al que se demoraba lo hacía venir a punta de oraciones y de encomendarlo a algún santo de confianza.

A sus hijos varones los mantuvo a distancia de la cocina: Los hombres en la cocina, huelen a rila de gallina.

Quiso tener en casa un médico, una maestra y una monja. Finalmente no fue complacida en estos anhelos. En alguna forma ella desempeñó esos oficios que añoró para los suyos.

Esta abuela centenaria fue coqueta a morir. No le gustaban los colores vivos ni el vestido largo. La recordamos de trajes oscuros o definitivamente negros por algún luto permanente.

¿Fotos? Poco. Como las de su generación, creía que en las fotos se iba parte de la magia de las personas. Si accedía a posar algún día que estaba de buena vuelta, pedía unos segundos para ponerse bella frente al espejo. Y acomodarse el brasier.

Vivía impecable. Bien acicalada. Que no falten anillos en sus dedos de pianista, aretes, relojes y otras coqueterías de la parafernalia femenina.

Ella era su propia fábrica de cosméticos. Los fabricaba con yerbas tomadas de la naturaleza, su eterna proveedora. Las cinco hijas que nos acompañan, felizmente en esta valle… de Aburrá, dicen que a esos menjurjes domésticos le debió su eterna juventud sin arrugas.

Su cabello siempre fue abundante, lacio. Hermoso, en una palabra. Blanco al final de las cuatro estaciones. Lo cuidaba con esmero hasta lograr el peinado de mora y moña que siempre le conocimos. Manejaba la peineta con destreza de quinceañera.

No se cortaba el pelo. El agua de romero le ayudaba a mantenerlo en forma.

Tenía especial afecto por todas sus pertenencias. Las guardaba celosamente bajo llave, sin saber al final -cuando empezó a llegar el olvido con nombre de médico alemán- que de esas llaves había copias en cantidades en toda la casa.

Como nadie, agradecía los regalos que le hacían. Hasta el final de sus días, hijos o nietos, le deslizaban uno que otro billete cuyo valor finalmente no entendía. Billete que le daban, billete que encaletaba celosamente en alguno de sus bolsillos secretos.

Luego redistribuiría ese ingreso entre los más necesitados de sus hijos. O los invertía comprando regalos para la nietamenta que la frecuentaba en su casa de la 92, o de San Cayetano, muy cerca de la Iglesia que regentó el padre Hernando Barrientos Cadavid, el cura por el que ella y demás feligresas chorreaban la baba. Para las abuelas, tener a Barrientos cerca era como tutearse con Dos.

Su casa fue – sigue siéndolo -, una verdadera casa de los abuelos. Todos nos sentíamos, nos sentimos cómodos, bien atendidos. Almuerzos y algos allí son una delicia. También los aguardientes para mojar la palabra, con la música de fondo de canciones del antier.

Mamá Rosa fue una espléndida narradora. Oírla hablar no daba sueño. Utilizaba un exquisito español para expresarse.

Trabajar fue siempre su norte. Se le conocen tal vez unas vacaciones: poco después de la muerte de papá Lubín se dio un sabático en Bogotá, cuando su hija Judy trabajó en la capital. El viaje lo hizo en bus. El resto era trabajar y trabajar, el verbo que no se cansó de practicar toda su vida.

Todavía me pregunto qué hace en su casa una novela porno: “Fanny Hill, memorias de una cortesana”.

Su libro de cabecera fue siempre “La Imitación de Cristo”, de Tomás de Kempis, en la traducción de Fray Luis de León.

La abuela sonreía y nacía una galaxia. Se enojaba y temblaba toda la cuadra. O al menos su manifestación de petacones.

Esta vigorosa mujer antioqueña, matrona de la vieja guardia, parece salida de un poema de Robledo Ortiz: ”Hubo una Antioquia grande y altanera, un pueblo de hombres libres…”.

Mamá Rosa nos dejó un legado de moralidad, valores cristianos, rectitud, entrega y capacidad de trabajo que no vamos a olvidar. (Ojalá).

Pasó los últimos años en condición de “flor desmayada”, según la metáfora feliz de Lucy del Socorro, una de sus nietas, cuando la enfermedad la postró. En su ocaso inventó un lenguaje especial para comunicarse con sus hijos Rosa, Judy, Fabiola y Aníbal, quienes no la despintaron un momento durante los cinco años de silencio que guardó antes de volverse eternidad.

Paz sobre su tumba y que Dios la tenga a la derecha. O a la izquierda. Al fin y al cabo, Dios no tiene presa mala.

De la Mamá Grande podemos decir lo que dijo el poeta: “No murió, quedó encantada”. (Nota sometida a latonería y pintura. Fue publicada originalmente en El Tiempo).